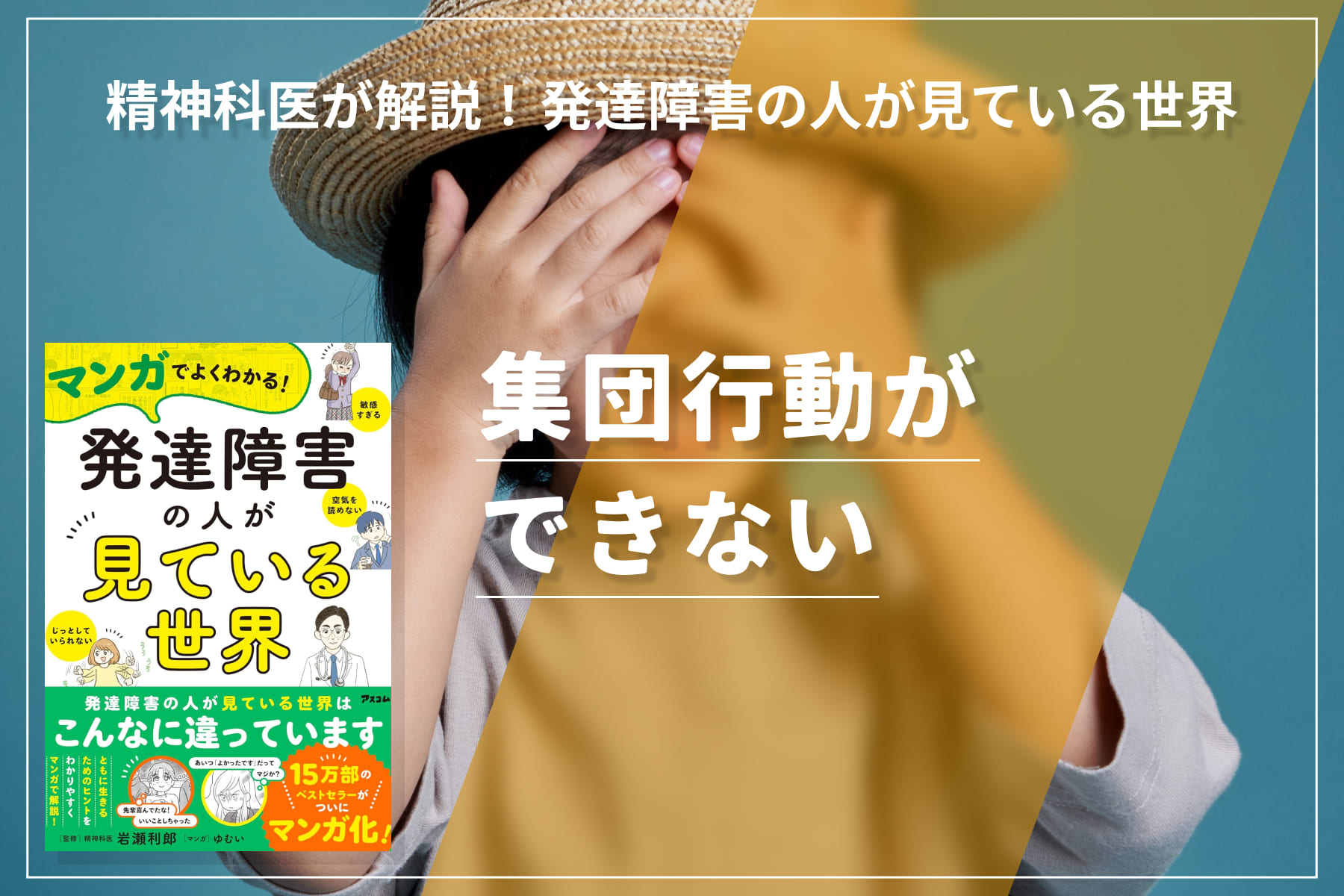

精神科医が解説!発達障害の人が見ている世界「集団行動ができない」

“発達障害の人が見ている世界”と、コミュニケーション方法について、医師の豊富なエピソードとともに、マンガでわかりやすく伝えていきます。

発達/発育

精神科医が記した、15万部突破のベストセラーが、ついにマンガ化!

どうしてミスが多いの?

なぜ、それを言っちゃうの!?

そんな、あなたの周りにいる人たちの、ちょっと不思議な考え方や感じ方、脳の特性かもしれません。

発達障害の人たちは、毎日の生活の中で、どんなふうに物事をとらえて、何を感じているのか。

“発達障害の人が見ている世界”と、コミュニケーション方法について、医師の豊富なエピソードとともに、マンガでわかりやすく伝えていきます。

コミュニケーションの困りごと

学校生活で集団行動ができない

自分の世界を持つことは強みでもある。

「好き」を追求できる環境を整えて

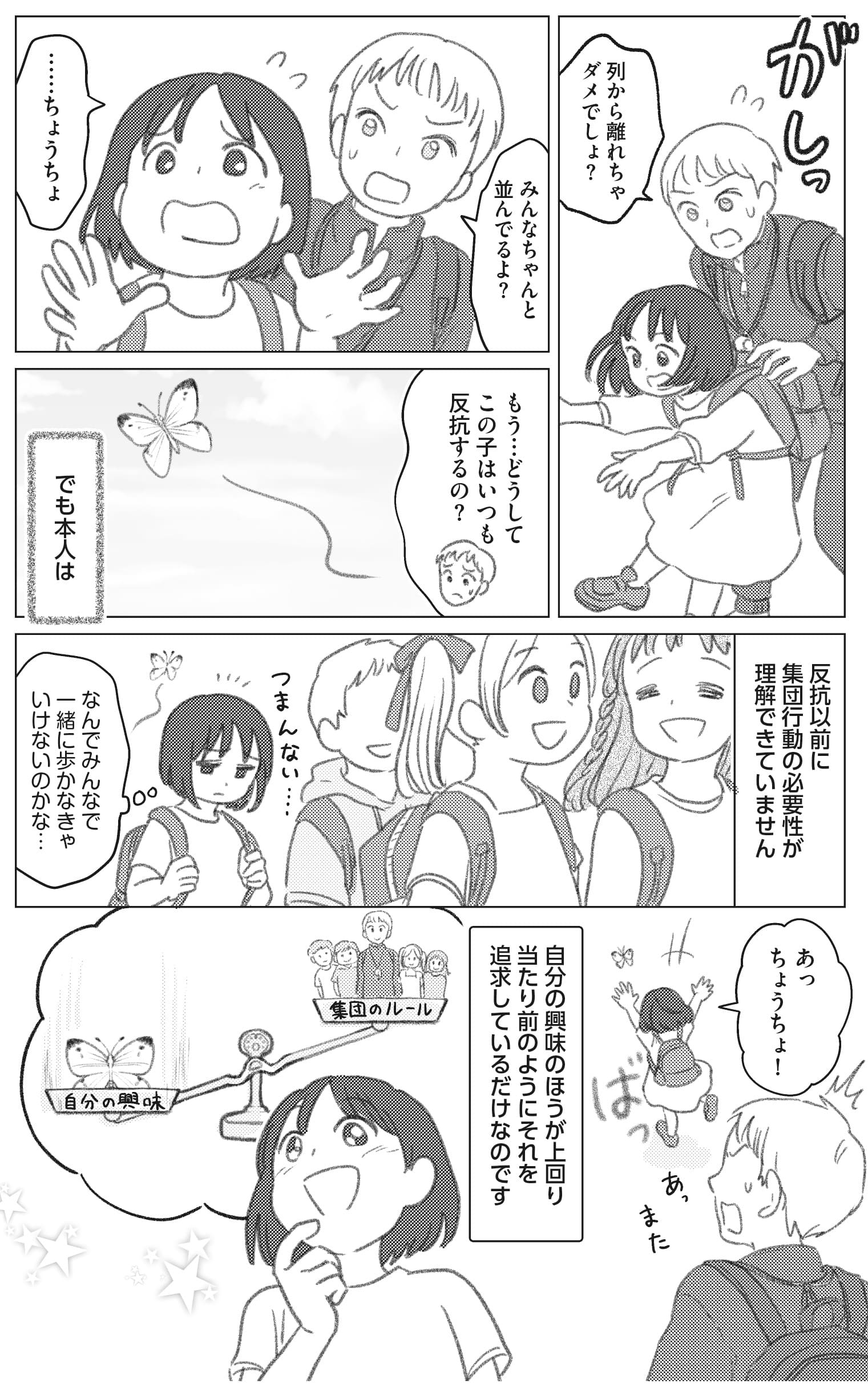

ASD のA ちゃん(7 歳・女子)は、遠足や運動会の練習で集団行動をするのが大嫌い。というか、自分独自の世界観を持つAちゃんは、みんなと一緒に行動する理由がわかっていません。

先生の指示があっても、みんなと同じことをしなければならないとは思えないので従いません。反抗的な態度と勘違いされることもありますが、別種のもの。集団で行動しなければという意識が希薄なため、自分の興味を追求してしまうのです。

集団に溶け込ませようとして無理強いすると、混乱し、余計にみんなと一緒に行動できなくなってしまうこともあります。

一見、周りから浮いているようで不ふ憫びんに思うかもしれませんが、本人にとっては、好きなことに没頭しているほうが心地よい場合も多いのです。

集団生活が基本となる学校では、その特性をはっきりと学校に伝え、理解を得ることも大切です。そして、自分の世界を持っていることは強みでもあることを、ぜひ周りの大人も理解してあげられたらと思います。

生きづらさを抱えるあなたへのヒント!

協調性のないわが子の将来が心配。

社会でうまくやっていけるのでしょうか?

わが道を行く子の将来が不安なのはわかりますが、「好き」を伸ばすことが、将来の仕事への道筋になるかもしれません。多様性を尊重する社会の風潮は強まって います。ASD傾向を持つ人も、未来のほうがずっと暮らしやすくなるでしょう。ネットワーク化によって、人と 交わらずとも成立する仕事も増えていくはずです。

精神科医、博士(医学)。東京国際大学医療健康学部准教授/日本医療科学大学兼任教授

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね