防災収納インストラクターが伝える!――生死にかかわる「家の状態」

熊本地震を経験した防災収納インストラクター・松永りえさんが、 命を守るためにたどり着いた答え。それが、“地震に強い収納=防災収納”。日常生活で無理なく続けられる防災収納を紹介します。 初心者でもすぐに取り入れられるヒントが満載! この一冊で、あなたの家が“地震に強い家”に変わります。

防災

「いつ起こるかわからない地震に、備えられていますか?」本書は収納の視点から防災を考える“防災収納”のヒントが満載の1冊です。

家具の配置や収納物の選び方を工夫すれば、暮らしの安心度がぐんとアップ。

家族を守る知恵が詰まっています。

松永りえ先生の著書『地震に強い収納のきほん』から一部転載・編集してお届けいたします。

生死にかかわる「家の状態」

実際に地震が起きたら避難所に逃げるのに、片づけが大事なの?片づけと防災って関係があるの?と疑問に思うかもしれません。

まったく別ジャンルのように思えますが、じつは根本の部分でしっかりとつながっているのです。

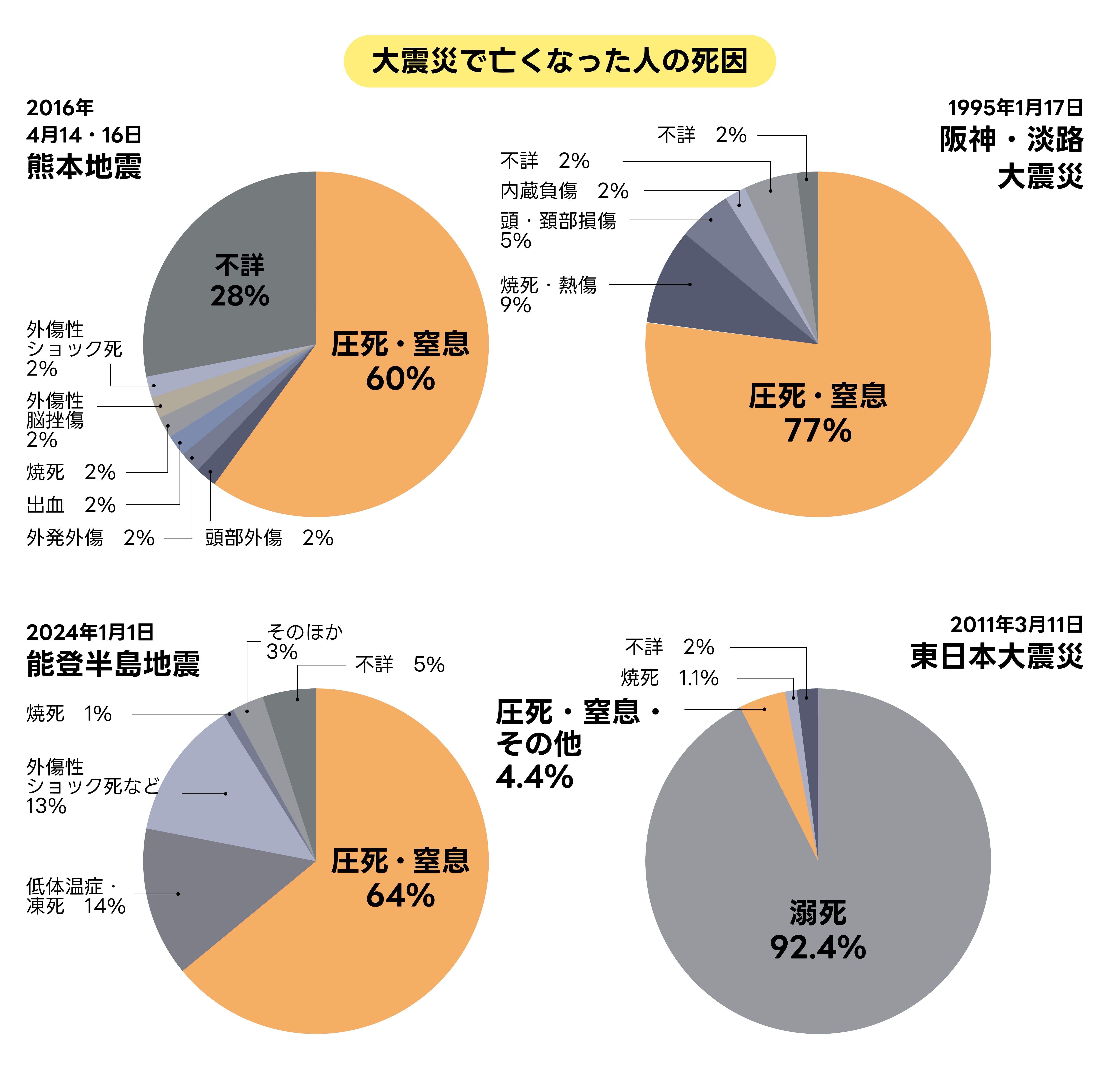

東日本大震災は海底のプレートの境界で発生する「海溝型地震」で、津波の被害が甚大でした。

一方、阪神・淡路大震災や熊本地震のような、日本の陸地で発生した大規模地震の死因の多くが「圧死・窒息死」です。

●阪神・淡路大震災 一般社団法人兵庫県医師会「阪神淡路大震災による人身被害の実態(人口動態統計による)」より

●東日本大震災 内閣府「災害時の避難に関する専門調査会 津波防災に関するワーキンググループ 第2会合東日本大震災の被害の概要」より

●熊本地震 奈良県「平成29年 奈良県防災会議 資料3」より

●能登半島地震 NHK「能登半島地震 亡くなった人の死因(暫定値)2024年1月30日時点」より

家屋の倒壊だけでなく、倒れた家具の下敷きになったり、閉じ込められたりして命を落とすケースがとても多いです。

こうした話を聞くにつけ、もしも家の中が安全であれば……と思わずにいられません。

私が防災収納を広めたいと思ったきっかけでもあります。

家具の見直しで家の中の危険は減らせます。部屋をすっきり整えて、安全対策を行えば、スムーズに避難することが可能です。

さらに、被災後の片づけがラクになり、現状復帰にかかる費用も抑えられます。

ただ一方で、すっきり暮らすだけではダメだということも熊本地震で知りました。

大地震のあとはインフラが止まり、物流の回復までに時間がかかります。

備えがなくては被災生活を乗りきることができません。

なんとか日々を過ごせたとしても、我慢とストレスは相当なもの。

どんなに片づいたおしゃれな家だとしても、必要な備えがなければ、「安全な家」とはいえないのです。

家の状態が生死を分け、備蓄の有無で被災生活が大きく変わる。

熊本地震を経験し、確信したことです。片づけが命を救い、その先の備蓄が命をつなぎます。

これが、皆さんに伝えたい「防災収納」の重要性です。

インテリア0円でできる「防災収納」の第一歩

防災収納によって助かる命がある。

そう聞いても、なにから始めたらいいかわからない人もいるでしょう。

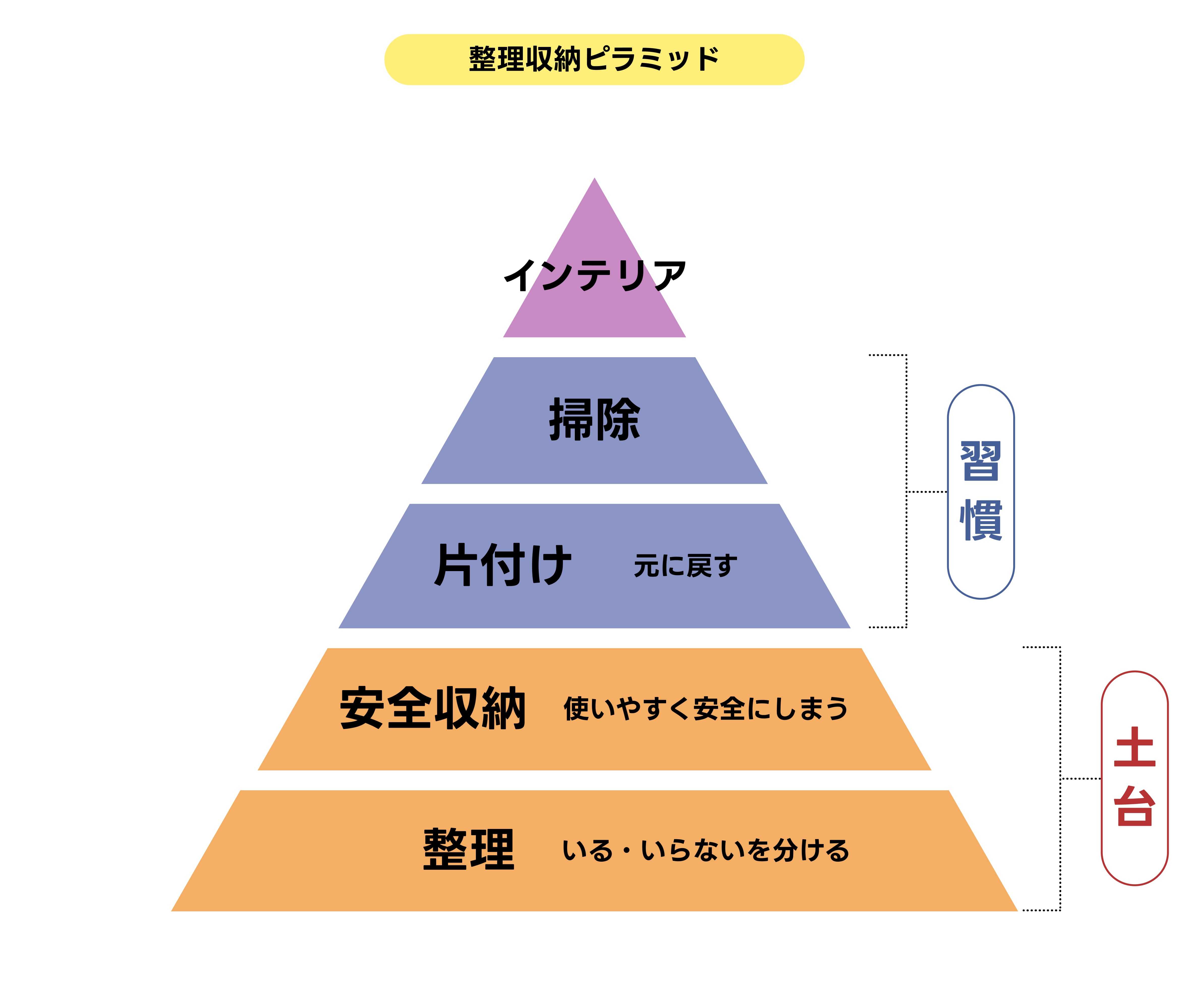

防災収納の基本は、「片づけ」「安全対策」「備蓄」の3本柱。

この3つがすべてそろって防災収納が機能します。

防災収納といっても、最初の一歩は家の片づけと同じ。

まずは「いるもの/いらないもの」を分け、家に合わせた適正量に減らしていきます。

そして、「いるもの」は使いやすく収納し、「落ちない」「倒れない」「移動しない」ように安全対策を行います。

そして、ものを減らしたことで生まれたスペースに備蓄をしていくのです。

この土台ができれば、あとは「使ったら戻す」習慣をつけてキープするだけ。

「防災用の備蓄をしましょう」と言うと、「収納する場所がない」という声をよく聞きます。

しかし、不用品を見直すと、防災用品や備蓄品を置くスペースが生まれます。

収納次第で普段使いしやすいストックの仕組みをつくることができ、床にものを置きっぱなしという状況が防げます。

いざというとき安全に避難できるうえ、備えによって被災生活のストレスを軽減することもできるのです。

また、家の中の安全対策というと、真っ先に家具の転倒防止をイメージするかもしれませんが、私は「そもそもそのタンス、必要?」というところからスタートすべきだと考えます。

タンスの中身を見直せば、タンス自体をなくすことができるかもしれません。

タンスがなくなれば、突っ張り棒も転倒防止板も必要ありません。

ものがなくなれば転倒のリスク自体がなくなり、防災対策にお金をかける必要もなくなります。

つまり、片づけは0円でできる防災対策なのです。

片づけをしようと意気込んで、収納グッズを買いに行く人もいます。

ですが、それでは収納グッズというものが増えていくだけ。

まずは、「本当にそれ、必要?」というところから考えてみてください。

インテリアを楽しみながら「安全な暮らし」はかなう

防災収納では、インテリアを諦める必要があると思っていませんか?

そんなことはありません!

もしものために暮らしが犠牲になっては、日々の楽しみや笑顔がなくなってしまいます。

食器や推しグッズなど、好きなものを飾ると気分が上がりますよね。

私も大好きな北欧雑貨を飾っていますし、観葉植物も育てています。

まずは、「落ちる」「倒れる」「移動する」に備えましょう。

家じゅうがものであふれていると危険なので、飾るスペースは限定して、その中で思いきり楽しんでください。そして「地震が起きたら離れる場所」と決めて、家族で共有しておきます。

また、インテリアの有無にかかわらず、地震の際には「安全スペース」に逃げることを意識しておきましょう。

安全スペースとは、身の安全を確保できる場所のこと。

なにも落ちてこない、倒れてこない、移動してこないエリアを家の中につくり、できれば備蓄品を用意しておきます。

そして、緊急地震速報が鳴ったら「ここに集まる」と決めておくのです。

安全スペースをつくることで災害時も慌てずに行動でき、また普段から災害への意識も高まります。

防災収納も、まずは安全スペースをつくることから始めるとよいかもしれません。

ただ、忘れないでほしいのが、どんなに備えても「100%の安全」「被害ゼロ」はありえないということ。

中には、「食器が大好きで飾りたい。でも1枚も割りたくない」という人がいます。

しかし、残念ながら防災では「絶対」を約束することはできません。

これからは防災より「減災」へ考え方のシフトチェンジをしていきましょう。

「もし落ちたら……」をイメージしながら、被害を可能な限り小さくすること、そして、できるだけ復旧・復興へ進みやすくすることを考えます。

減災を意識しながら、日々の暮らしを無理せず過ごせる形を見つけること、それこそが防災収納の目指すべきゴールです。

mujikko。防災収納インストラクター。Laughing Home代表。JCDP認定分科会 日本災害連携協会つなぐ 理事。

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね