災害に強い“正しい収納”を学ぼう

2016年熊本地震を経験し防災収納インストラクターの松永りえ先生にインタビューをしました。

インタビュー

災害に強い“正しい収納”を学ぼう

てつなぎ

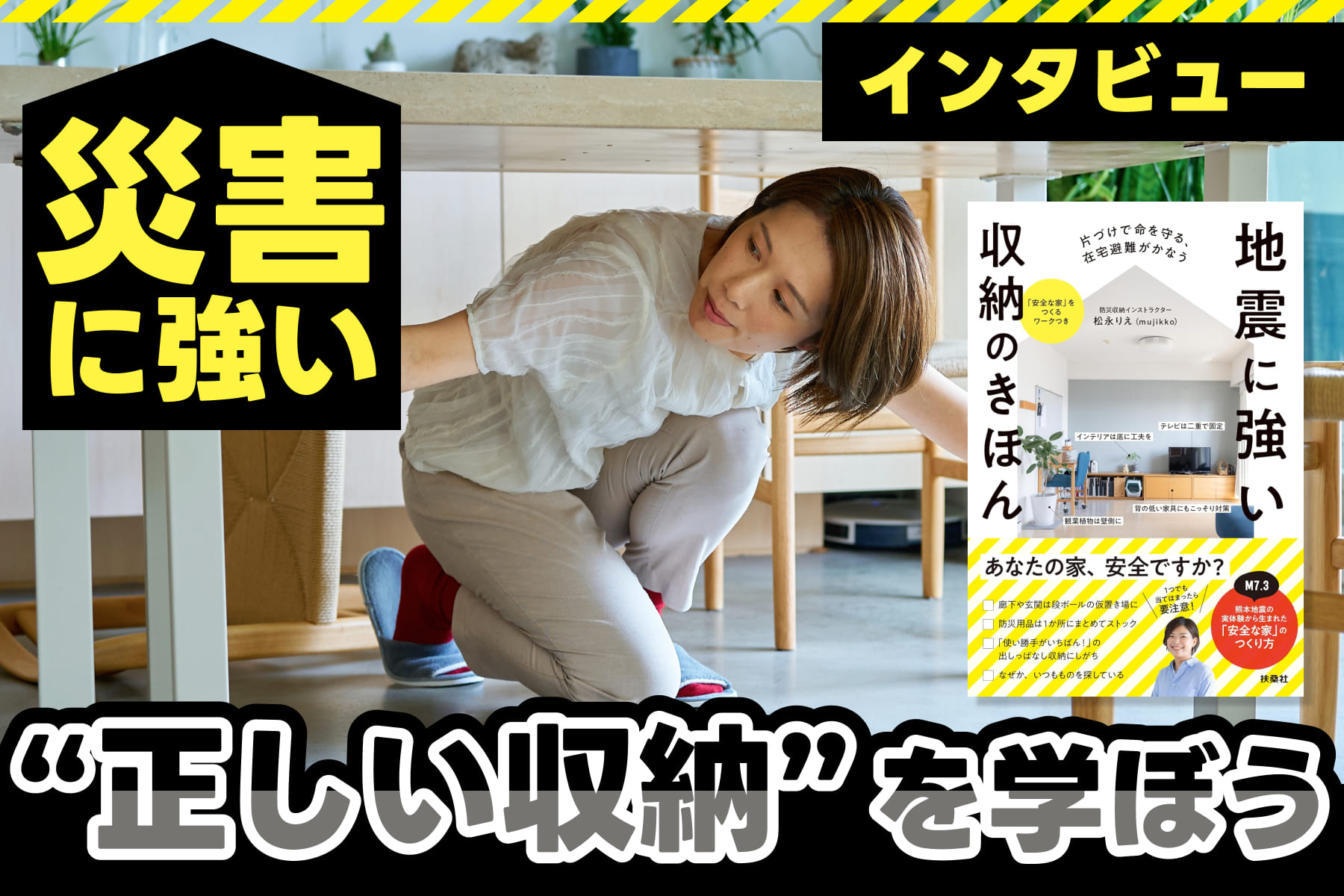

本日は防災収納インストラクター松永りえ先生にお越しいただきました。2025年8月に出版された『地震に強い収納のきほん』(扶桑社出版)についてお話を聞かせていただこうと思います。

松永先生

よろしくお願いいたします。

てつなぎ

『地震に強い収納のきほん』を執筆したきっかけと想いをお聞かせください。

リンク

松永先生

元々、整理収納アドバイザーとして活動していましたが、防災にはさほど詳しくありませんでした。防災インストラクターとしての活動を始めたきっかけは2016年の熊本地震でした。

被災したことで「命を守るための収納とは?」「地震に強い収納とは?」といったことを日々考えるようになりました。

そのときにたどり着いた答えが本書のテーマにもなっている「防災収納」です。”見た目”や”機能性”だけではなく”安全性”に視点を向けることが必要だと痛感しました。

現在、ありがたいことに年間1500名以上の方に「防災収納」の講座を行っています。その中で「物が多すぎて安全な場所がない」「整理したいけど捨てる勇気が持てない」など、私自身がそうであったように防災と整理の両立に悩む声を多く耳にします。一人でも多くの方の悩みを解決したい・・・。一人でも多くの方に防災を意識した収納のノウハウが届くとうれしいです。

被災したことで「命を守るための収納とは?」「地震に強い収納とは?」といったことを日々考えるようになりました。

そのときにたどり着いた答えが本書のテーマにもなっている「防災収納」です。”見た目”や”機能性”だけではなく”安全性”に視点を向けることが必要だと痛感しました。

現在、ありがたいことに年間1500名以上の方に「防災収納」の講座を行っています。その中で「物が多すぎて安全な場所がない」「整理したいけど捨てる勇気が持てない」など、私自身がそうであったように防災と整理の両立に悩む声を多く耳にします。一人でも多くの方の悩みを解決したい・・・。一人でも多くの方に防災を意識した収納のノウハウが届くとうれしいです。

てつなぎ

普通の収納と防災に強い収納は別物だと思うのですが、防災収納にはどんな工夫が必要ですか?

松永先生

防災収納の基本は「片付け」「安全対策」「備蓄」の3本柱で成り立っています。片付けだけで終わっている人や、備蓄からやり始めている人もいたり・・・。ただ、私としては「片付け」→「安全対策」→「備蓄」の順番でやってもらいたいと思っています。

・片付け:不要なものを減らし「いるもの/いらないもの」に分ける。このときに家の適正量に合わせることが大切です。

・安全対策:「いるもの」を使いやすく収納し「落ちない」「倒れない」「移動しない」の安全対策を行います。

・備蓄:ものを減らしたことで生まれたスペースに備蓄をしていく。

もちろん、“片付けが”できている方は“安全対策”から、“安全対策”ができている方は“備蓄”からといった流れで実践していただくのもOKです。

・片付け:不要なものを減らし「いるもの/いらないもの」に分ける。このときに家の適正量に合わせることが大切です。

・安全対策:「いるもの」を使いやすく収納し「落ちない」「倒れない」「移動しない」の安全対策を行います。

・備蓄:ものを減らしたことで生まれたスペースに備蓄をしていく。

もちろん、“片付けが”できている方は“安全対策”から、“安全対策”ができている方は“備蓄”からといった流れで実践していただくのもOKです。

てつなぎ

収納がパンパンになってしまうご家庭も多いと思いますが、片付けの第一歩はなんでしょうか?

松永先生

最初は「いるもの/いらないもの」で分けるだけでもいいと思います。「何かに使えるかも?」と考えてため込んでしまいがちですが、「本当に必要か?」「1年以内に使ったか?」などを基準に見直してみるものいいかもしれません。

“防災”と聞くと安全対策をしないといけない!と考えてしまって、多くの方が“突っ張り棒”や“シート”などを購入したりします。それ自体はすごくいいことで、ないよりはあったほうがいいと思いますが、そのときに「その取り付けた棚は本当にいる?」といったところを考えてみると、そもそも棚になにも置く必要がなくて安全対策もいらなかった!なんてこともありえます。

“防災”と聞くと安全対策をしないといけない!と考えてしまって、多くの方が“突っ張り棒”や“シート”などを購入したりします。それ自体はすごくいいことで、ないよりはあったほうがいいと思いますが、そのときに「その取り付けた棚は本当にいる?」といったところを考えてみると、そもそも棚になにも置く必要がなくて安全対策もいらなかった!なんてこともありえます。

てつなぎ

何かしらの基準を設け「いるもの/いらないもの」の選別をすると片付けも捗りますね。

ついつい、私も防災を意識して簡易的な収納棚を作ったことがあります。ただ、そこには大したものは置いてなく、べつの場所に収納できるものだったと・・・。今となっては苦い経験です。

続いてですが、赤ちゃんや小さなお子さんがいるご家庭での防災対策で大切なことは何ですか?

ついつい、私も防災を意識して簡易的な収納棚を作ったことがあります。ただ、そこには大したものは置いてなく、べつの場所に収納できるものだったと・・・。今となっては苦い経験です。

続いてですが、赤ちゃんや小さなお子さんがいるご家庭での防災対策で大切なことは何ですか?

松永先生

意識してほしいことは“目線を低く”です。

大人は大丈夫な棚の高さでも、子ども目線になると命の危険につながるところもあります。

子ども目線で見てもらえるとご家庭の危ないところが見えてくるかもしれません。

子どもが遊ぶ場所やお昼寝する場所はある程度決まっているので、その場所は綺麗にするだけではなく、ものが“倒れる、落ちる、移動する”この3つがない空間を作ってあげてほしいと思います。

大人は大丈夫な棚の高さでも、子ども目線になると命の危険につながるところもあります。

子ども目線で見てもらえるとご家庭の危ないところが見えてくるかもしれません。

子どもが遊ぶ場所やお昼寝する場所はある程度決まっているので、その場所は綺麗にするだけではなく、ものが“倒れる、落ちる、移動する”この3つがない空間を作ってあげてほしいと思います。

てつなぎ

子どもの目線になってみると、思わないところに角があったり、倒れてきたら下敷きになってしまう。なんて箇所がありますね。早速家の中を見て回ってみようと思います。

てつなぎ

防災リュックを準備したきりで、その後のチェックを忘れがちになってしまいますが対策などありますか?

松永先生

これもよく質問される内容ですね。

家族構成や生活スタイルが変わった際に見直しが必要とわかっていても、つい後回しや忘れてしまう方が多いです。

定期的にチェックをすると言う事を心がけるといいかもしれません。基本的には半年に1回くらい、春と秋。防災月間の9月と東日本大震災の3月は半年くらいの間があくのでこういった日に意識してみるものいいかもしれません。

家族構成や生活スタイルが変わった際に見直しが必要とわかっていても、つい後回しや忘れてしまう方が多いです。

定期的にチェックをすると言う事を心がけるといいかもしれません。基本的には半年に1回くらい、春と秋。防災月間の9月と東日本大震災の3月は半年くらいの間があくのでこういった日に意識してみるものいいかもしれません。

てつなぎ

定期的なチェックを意識すると忘れなくなりますね。3月や9月はメディアでも防災を意識する情報がでるのでその時に合わせてチェックしようと思います。

てつなぎ

読者の方や講演先で心に残った質問はありますか?

松永先生

年配者の方から先祖代々譲り受けてきた古い時計を飾っているけど地震などで絶対に壊したくないので絶対に落ちない方法を教えて下さい。と言う質問をいただいたことがあります。

この質問には「ありません」と答えるしかなかったです。

安全対策は絶対にした方がいいんですが、これは100%安全ではなくて。

例えば、棚がすぐに倒れてくるのをすぐに倒れるか、“30秒待ってくれる”かと言う事なんです。その30秒の間に避難できますよね。時計を絶対に守れる対策をかっこよくスバッと言えたら良かったんですが、実際は100%防ぐ方法がないと言うもどかしさを感じました。

この質問には「ありません」と答えるしかなかったです。

安全対策は絶対にした方がいいんですが、これは100%安全ではなくて。

例えば、棚がすぐに倒れてくるのをすぐに倒れるか、“30秒待ってくれる”かと言う事なんです。その30秒の間に避難できますよね。時計を絶対に守れる対策をかっこよくスバッと言えたら良かったんですが、実際は100%防ぐ方法がないと言うもどかしさを感じました。

てつなぎ

命に関わることなので100%大丈夫というのは現状難しいですよね。

危険な場所を減らして、避難する時間を確保し、安全な場所に移る。を意識したいですね。

よく聞かれる質問などはありますか?

危険な場所を減らして、避難する時間を確保し、安全な場所に移る。を意識したいですね。

よく聞かれる質問などはありますか?

松永先生

ローリングストックどうしたらいいですか?は年代問わずよく聞かれます。

ローリングストックは普段しようしている食品や日用品をすこし多めに購入し、使った分を買い足して常に一定量をストックしておく方法なんですが、

・1回やってみたけど失敗しました。

・家族が食べちゃいました…など

ローリングストックは非常食ではなく、普段から食べているものでいいので数ヶ月に1回は買うものとか、常に冷蔵庫にストックしているなどそういったもので大丈夫です。

また、家族が食べてしまったなどは、ちょっと取りづらいところに置いておくなどの工夫で大丈夫です。

ハードルが低く普段の生活に自然に取り入れられるので是非、実践してもらいたいです。

ローリングストックは普段しようしている食品や日用品をすこし多めに購入し、使った分を買い足して常に一定量をストックしておく方法なんですが、

・1回やってみたけど失敗しました。

・家族が食べちゃいました…など

ローリングストックは非常食ではなく、普段から食べているものでいいので数ヶ月に1回は買うものとか、常に冷蔵庫にストックしているなどそういったもので大丈夫です。

また、家族が食べてしまったなどは、ちょっと取りづらいところに置いておくなどの工夫で大丈夫です。

ハードルが低く普段の生活に自然に取り入れられるので是非、実践してもらいたいです。

てつなぎ

非常食との違いが曖昧だったのでこれで違いがわかりました。

備えて→食べる/使う→買い足すのサイクルですね!

備えて→食べる/使う→買い足すのサイクルですね!

てつなぎ

最後にですが、松永先生が今後力を入れたい活動などありますか?

松永先生

色々なところでワーク会などやっていますが、当たり前と思っていることでもたくさんの質問をいただきます。そんなとき、私一人だとなかなか手が回らなかったりするので同じ思いをもった防災収納インストラクターを増やしたいですね。

てつなぎ

収納や防災が気になっている方はもちろん。

家計を支えているまた、守っているお母さんやお父さん、子育て世代の方に収納防災の輪が広がるためにも、是非手にとって欲しい1冊ですね。

本日はありがとうございました。

家計を支えているまた、守っているお母さんやお父さん、子育て世代の方に収納防災の輪が広がるためにも、是非手にとって欲しい1冊ですね。

本日はありがとうございました。

リンク

PROFILE

mujikko。防災収納インストラクター。Laughing Home代表。JCDP認定分科会 日本災害連携協会つなぐ 理事。

整理収納コンサルタント、防災共育管理士認定講師の資格も併せて持つ。2016年に熊本地震で被災したことで、「快適な暮らしは安全の上にこそ成り立つ」と実感。防災を学び、自身が提唱する「防災収納」を広めるために、テレビや講演会、執筆など幅広く活動している。10年以上続くブログ「良品生活」は月間最高150万PV、Instagramのフォロワーは7.7万人。

※当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね