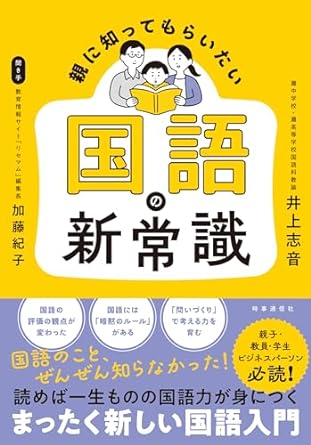

灘中高国語科教諭が伝える国語の新常識“家庭でできること”

教育環境が複雑化する中、「国語」を取り巻く状況が今、大きく変化しています。これからの時代に求められる「一生ものの国語力」が身につく! まったく新しい国語入門。

教育

家庭でできること

「問い」を通じて語り合う 八つの問いの類型

さて、ここからはご家庭でできることをお示しします。

私が家庭や学校での教育で大切にしていることがあります。

それは「問いづくり」です。

子どもと一緒に問いをつくるという活動は、知識・考える力・主体性といった、今、学校で求められているさまざまな学力を「見える化」するという意味でうってつけです。

ご家庭での問いづくりを通じて、子どもの学力の「いま」を見て取ることができるでしょう。

八つの問いの類型

「問い」と言うと漠然としていますが、私の頭の中には、ざっくりとした類型があります。それそれが次の八つです。

①言葉の意味に関する問い・・・ 例〜の意味は何か?(調べよう)

②文章の表現に関する問い・・・ 例〜の比喩を使うことで、どんな効果が生まれるか?

③思想や概念に関する問い・・・ 例〇〇化って、どういう考え方だろうか?

④思考の具体化・抽象化を促す問い・・・ 例とあるがたとえば?/つまり、どういうこと?

⑤内容や展開に関する問い・・・ 例とあるが、理由は?/筆者の言いたいことは?

⑥議論を促す問い・・・ 例〜について、みんなどう思う?(意見を交換しよう)

⑦批判的思考(クリティカル・シンキング)を引き出す問い・・・ 例筆者は〜と主張しているが、どの程度妥当だろうか?

⑧本質的な問い・・・ 例〈概念〉は、実社会でどのような意味をなすか?

「①言葉の意味に関する問い」「②文章の表現に関する問い」「③思想や概念に関する問い」「④思考の具体化・抽象化を促す問い」「⑤内容や展開に関する問い」は、旧来的な国語の読解ベースの授業でよく取り上げられるものです。「教材を(教材について)」考える問いで、皆さんも学校の国語の時間に一度は耳にしたものだと思います。

「⑥議論を促す問い」「⑦批判的思考を引き出す問い」「⑧本質的な問い」は、その教材から飛び出し、ほかの実社会の事象や社会と結びつくような問いで、「教材で」学ぶための問いとも言えます。

私が授業をするときには、「⑧本質的な問い」から旧来的な読解ベースの問いまでたどって考えていきます。

初めに「本質的な問い」の設定をして、そこから逆算して細部を確認し、一つひとつの「意味に関する問い」を設定していく、というイメージです。

新しい文章を読む際、生徒はまず読解ベースの授業から受けるので、授業者の私とは逆順に問いに接することになります。

問いの精度は、家庭や授業を通じてどの次元にまで学びを深めるのかという問題に関わってきます。

文章の意味や内容を問うような、旧来的な読解ベースの問いを軽んじているわけではありません。

これも大切です。

ただ、これに終始するのではなく、しっかり精読した上で、「⑥議論を促す問い」「⑦批判的思考を引き出す問い」「⑧本質的な問い」の三つに到達できるかどうかが問われるのではないかと思っています。

そして、「問いは誰のものなのか」を絶えず考えています。

もちろん大人や教員も日常生活で使いますが、いずれは子どもにもさまざまな問いをつくってもらわなければいけません。

そのためには、どんなにつたなく思えても、子どもの小さな問いを尊重しながら、みんなで考えるという時間が必要になってきます。

子どもは日ごろ、疑問に思っていることや問題意識を、なかなか表に出してくれない部分があります。

これはよく言われる話で、「*知的な安全性」の問題が絡んできます。

くだらない質問をすると、馬鹿にされるのではないか。

聞いてもどうせ答えてくれないのではないか。

クラスづくりに時間がかかるのと同様に、「家庭づくり」にも時間がかかります。

何を言っても否定されないような環境をどのように形成していくのか、ということも大切になってきます。

*自分の考えたことや疑問に思ったことがいかなるものであっても阻害されないという状態。

灘中学校・灘高等学校 国語科教諭。

教育情報サイト「ReseMom(リセマム)」編集長。

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね