小児科医が教える子どものごはん――体を育てる

メディアでも大活躍中の小児科医 伊藤明子先生の著書。6歳までの食事で、こどもの「体・脳・心」は変わる!

食事

たんぱく質は「動物性」・「植物性」の両方を一緒に摂る

●「動物性」と「植物性」の両方を一緒に摂るとなぜいいの?

⇒たんぱく質を効率よく吸収でき心身の健康につながるから

ヒトに必要なたんぱく質は20種類のアミノ酸からできています。

食品によってアミノ酸の種類や量が異なり、いちばん量が少ないものを基準に使われるため、毎回の食事で両方のたんぱく質から摂取できることがよいとされています。

動物性たんぱく質のほうがやや消化吸収が早いのですが、動物性たんぱく質の摂取量が多すぎると、さまざまな疾患リスクが上がることもわかっているので、動物性を大量に摂ればよいというわけではありません。

※ボディビル、ボディメイキングなどで鶏ささ身やプロテインを多く摂っているわけではないならば、おそらく動物性たんぱく質の摂りすぎにはなりません。

肉、魚、卵、乳製品に多く含まれる

主に豆腐、納豆、高野豆腐など大豆製品に多く含まれる

●1食あたりのたんぱく質の量は、手のひら分が目安

動物性たんぱく質は食品の重量の20~50%がたんぱく成分であるのに対し、植物性たんぱく質は豆腐で7%、納豆で16%程度です。

植物性のたんぱく質だけだと不足しやすいので、動物性も毎回の食事で摂りたいです。

また、たんぱく質は体に溜めることができないため、毎食摂ることが大切です。

ちなみに手のひら分とは食べる本人の手の指先までを表します。

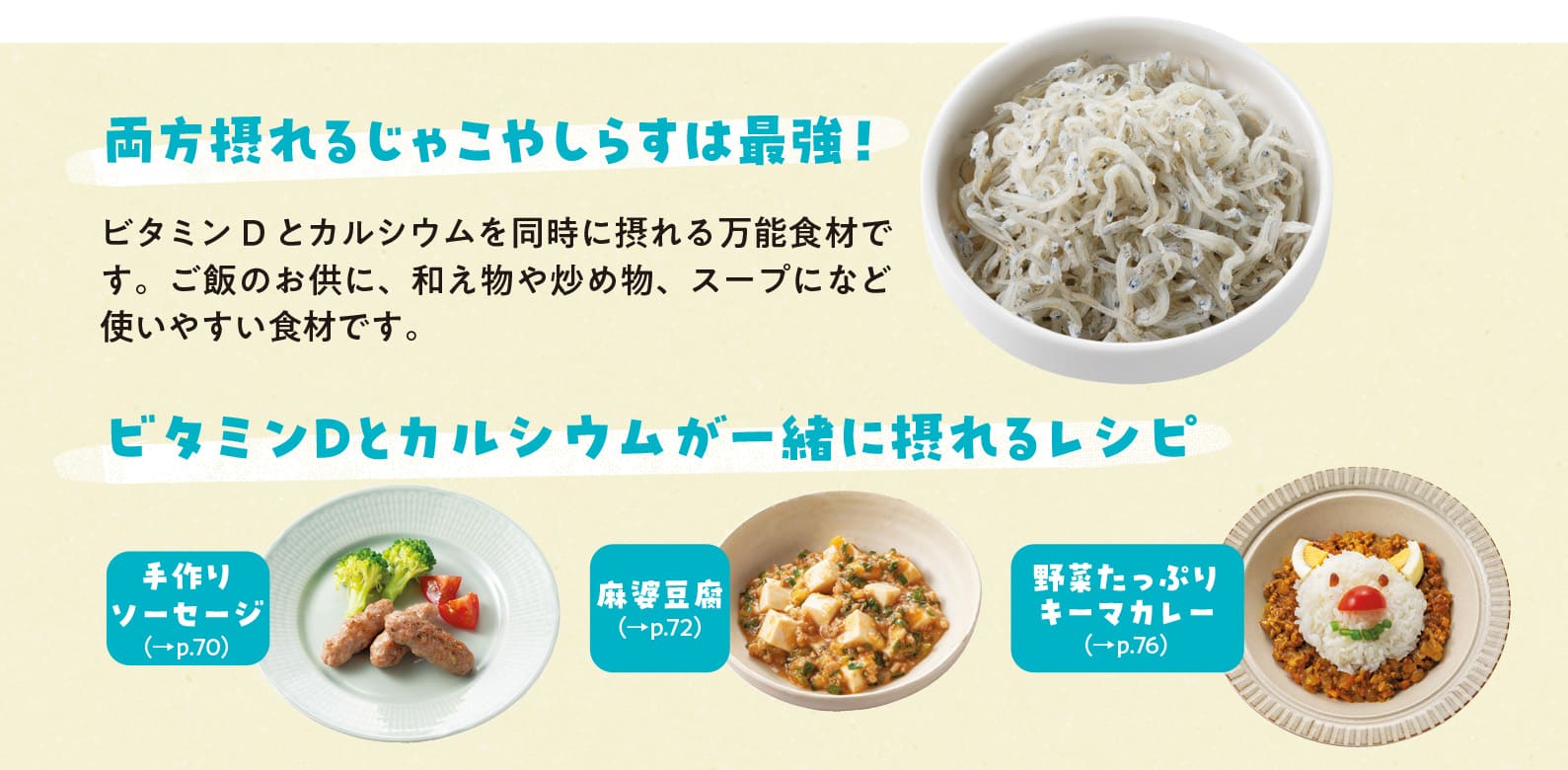

ビタミンDとカルシウムは一緒に摂る

●どうして一緒に摂るといいの?

⇒カルシウムを吸収するためにビタミンDが必要だから

カルシウムは骨や筋肉を作るために欠かせない栄養素です。

ただしカルシウムを摂取しても、同時にビタミンDがなければほぼ活用できません。

●ビタミンD欠乏で骨がゆがむことがある

私のグループで行った研究では、日本の子どもたちにおけるビタミンD欠乏が増加傾向にあると示されました。

ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、強い骨を維持するために不可欠です。

不足すると幼児では骨がゆがむ「くる病」を引き起こすこともあります。

●カルシウムは筋肉の動きにも影響がある

体を動かすときに筋肉が伸びたり縮んだりしますが、この動きにもカルシウムが必要です。

カルシウムが不足すると筋肉の動きが鈍くなります。

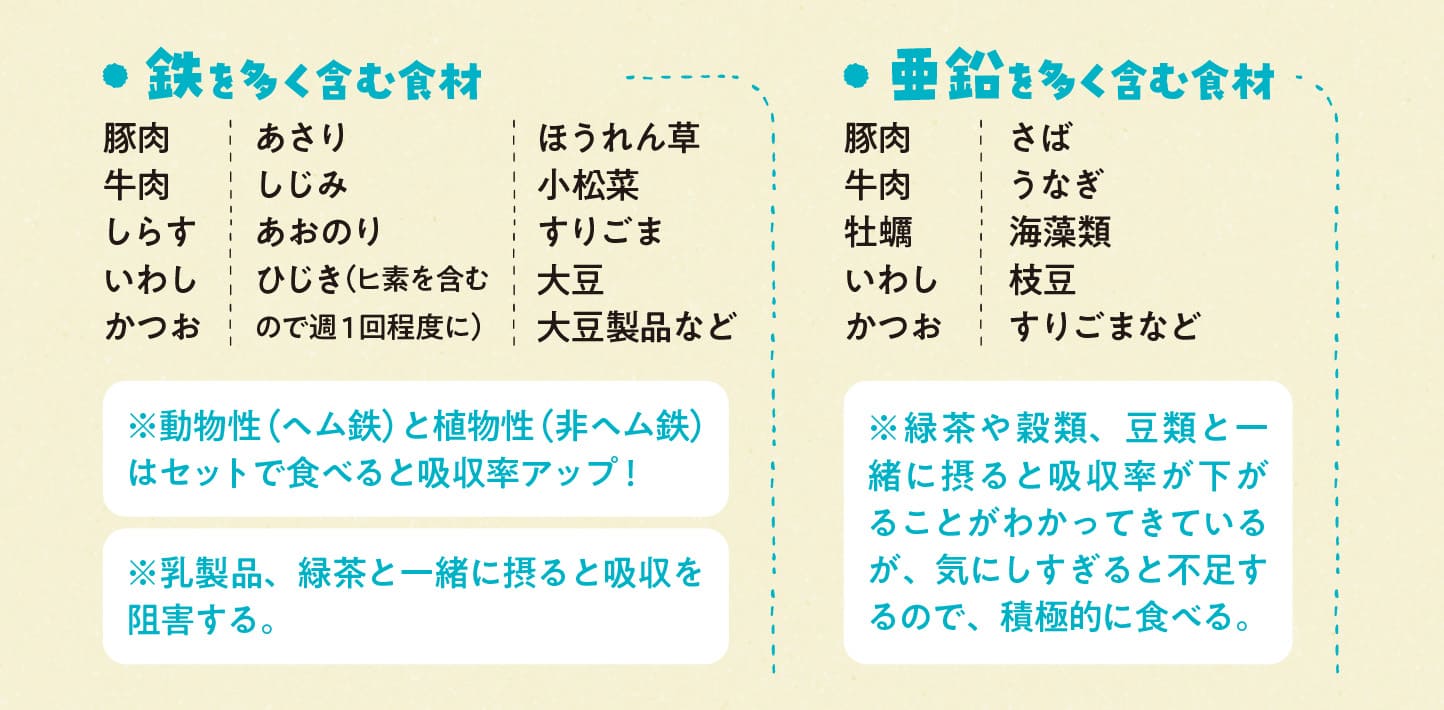

不足しがちな鉄と亜鉛を積極的に摂る

●鉄はどうして必要なの?

⇒疲れやすくなるから、朝起きられなくなるから、怪我が治りにくくなるから

鉄が不足すると疲れる、めまいがする、朝なかなか起きられない、息切れするなどの症状が現れます。

また皮膚の再生にも鉄が必要なので、不足すると傷が治りにくくなります。

●亜鉛はどうして必要なの?

⇒風邪をひきやすくなるから、体の成長に必要不可欠だから

亜鉛が欠乏している人のほうが、新型コロナウイルスにより感染したという研究論文が多数あります。

また骨の形成にも関わるので、不足すると成長に影響します。

そのほか、皮膚炎などを起こしやすくなります。

塩分を控えて抗酸化を高め、調理法で抗糖化を高める

●なぜ塩分を控えるといいの?

⇒病気になりやすさを抑えられるから

塩分を摂りすぎると体内の「炎症」をまねきます。

炎症を抑えるために抗酸化物質が使われ、体が酸化して老化が進みます。

酸化を防ぐと老化を遅らせることができるだけでなく、病気のなりやすさも抑えられますから、小さな頃から薄味に慣れておくことが大切です。

●糖化はどうしていけないの?糖化を防ぐ方法は?

⇒①骨が弱くなったり、血管がつまりやすくなったりするから

「糖化」とは体内にある過剰な糖とたんぱく質が結びつき、「糖化毒(終末糖化産物=AGE)」と呼ばれる老化物質が蓄積してしまう作用のこと。糖化毒が溜まると、骨密度が低下し、血管が弱くなり、脳細胞が死滅します。

さらに糖化が進むと酸化と同様に病気にかかりやすくなります。

⇒②「蒸す」→「煮る」→「焼く」→「揚げる」の順が抗糖化の調理法

糖化を防ぐために、精製された粉ものや糖分の摂取を控えることはよくいわれていますが、そのほかに調理法にも注意が必要です。

高温で低湿度の環境で長時間行う調理法(揚げ物や高温グリル)は糖化を進めてしまいます。

しかし揚げ物が絶対にNGということではなく、頻度と量をコントロールすることが大切です。

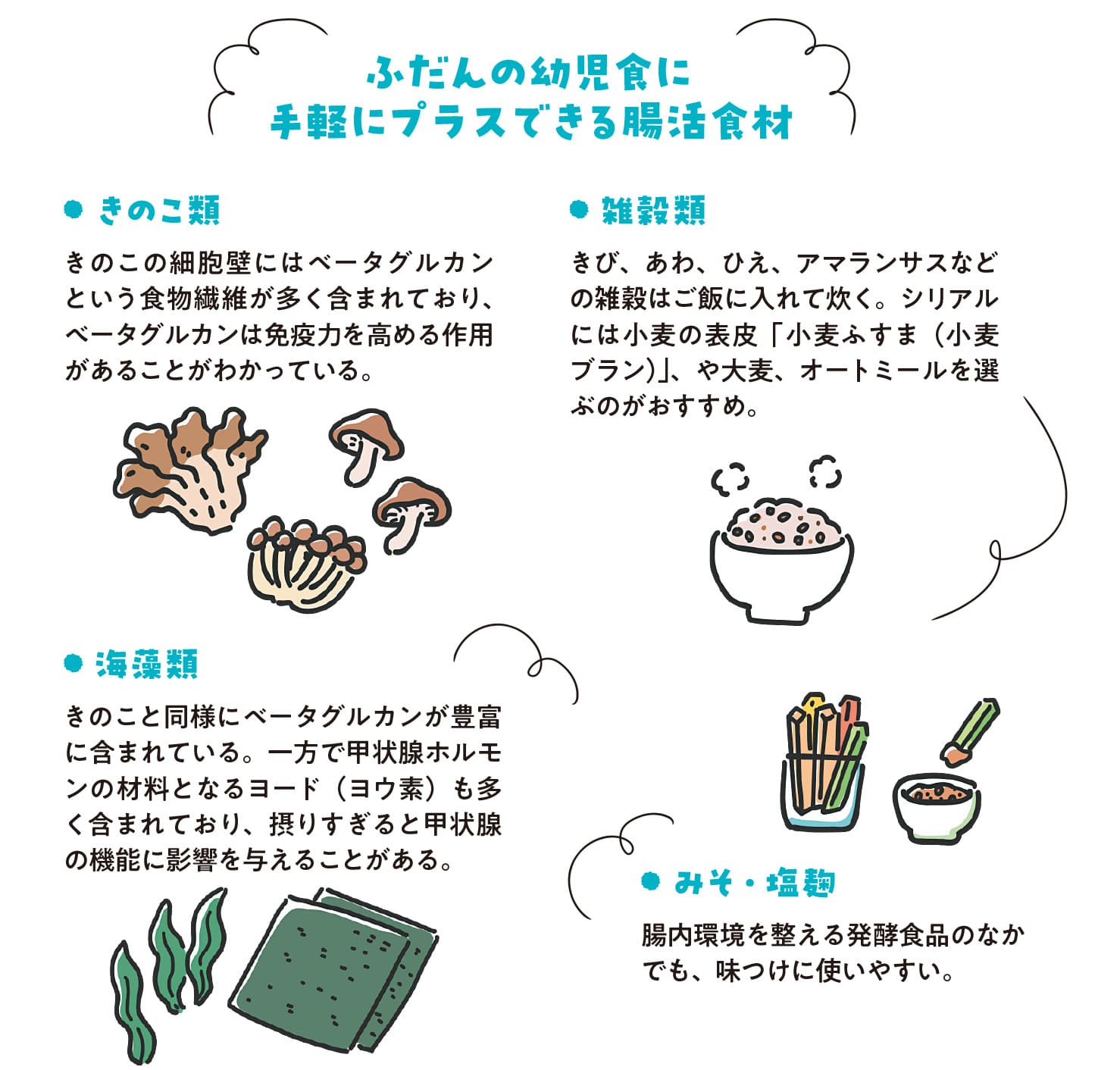

腸内環境を整えて免疫力アップ

●どうして腸内環境を整えるといいの?

⇒免疫力が上がるから、アレルギー改善につながるから

腸内環境は免疫力と大変深い関わりがあることがわかってきています。

食物繊維は便秘予防というイメージが強いかもしれませんが、実は免疫に重要な役割を果たしています。

私たちの腸には腸内細菌が1000種類以上、約100兆個も存在し、全身の免疫細胞の約7割にあたります。

このうちの善玉菌が活性化すると腸内の免疫細胞は活性化します。

●善玉菌の活動には食物繊維が欠かせない

腸内で善玉菌が活動するには、餌である食物繊維が必要です。

食物繊誰には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があり、善玉菌の餌となるのは水溶性食物繊維です。

善玉菌が食物繊維を食べて腸内で発酵し、その後、短鎖脂肪酸という代謝物が増え、腸の蠕動運動が活発になってさらに腸の粘膜から鉄やカルシウムなども吸収されます。

溶けずにそのままの状態で腸を移動する。

きな粉、ナッツ類、こんにゃくに多く含まれる。

粘質で糖や脂肪を吸着する。

オートミール、大麦、海藻、フルーツに多く含まれる。

●腸内微生物によって食物繊維が発酵し、腸内環境の改善につながる

これまで、食物繊維は不溶性、水溶性という分類がされていましたが、近年は研究が進み、腸内で腸内微生物叢によって発酵するかどうかで分類されるようになってきました。

主に善玉菌による発酵が行われ、その発酵によって腸内環境が整い、免疫の強化にもつながります。

●不溶性食物繊維が老廃物を排出

不溶性食物繊維は水分や粘液などを含んでふくらみ、蠕動運動を活発にして老廃物の排出を促します。

微量栄養素を意識して摂る

●微量栄養素って何?

⇒たんぱく質、脂肪、炭水化物といった多量栄養素以外のもの

ここまで細かく提示してきましたが、微量ながらも人の体内の化学反応や代謝を維持するために必要な栄養素です。

ビタミン類、亜鉛、鉄を筆頭に、名前が知られていない栄養素にもそれぞれ役割があります。

●微量栄養素はどうやって摂ればいいの?

⇒加工品ではない、自然に近い状態のさまざまな食品を食べる

できるだけ加工食品を避け、さまざまな種類の食品を摂ることで摂取できます。

サプリはほぼ単一の栄養素に限定されますが、どの食品にも数種の栄養素が少しずつ含まれています。

同じものを食べ続けたり、偏った食事をすることを避け、季節の野菜を中心に食べると、自ずと微量栄養素が摂れます。

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね