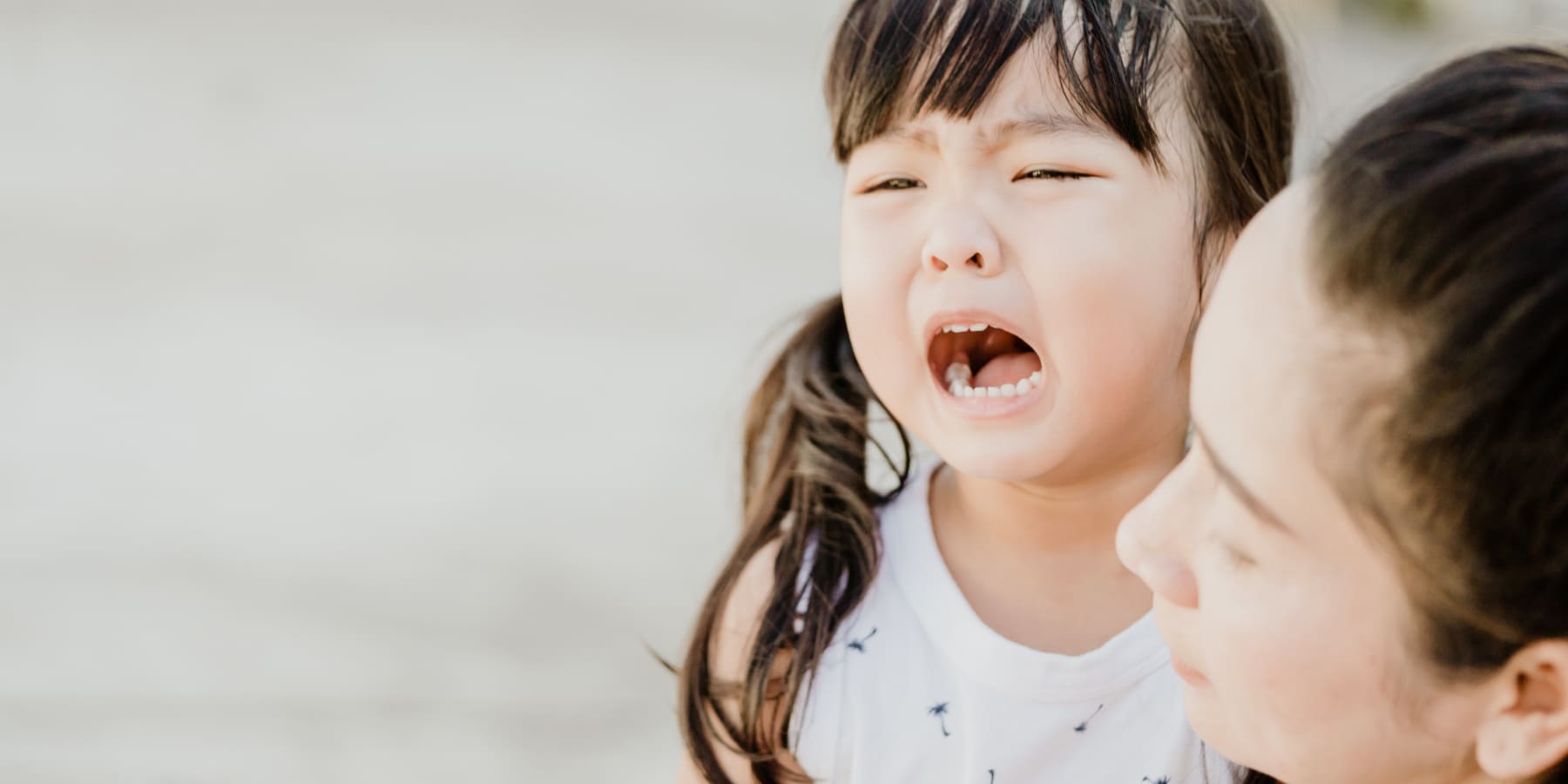

「イヤイヤ期がつらい…」原因と乗り切り方を徹底解説|いつからいつまで?対処法・対応のコツ(第2回)

結局のところ、イヤイヤ期とは?イヤイヤ期との向き合い方

しつけ/育児

「イヤイヤ期がつらい…」原因と乗り切り方を徹底解説|いつからいつまで?対処法・対応のコツ(第2回)

こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。

今回のテーマは「イヤイヤ期」です。全2回に分けてイヤイヤ期について解説します。「イヤイヤ期がつらい…」原因と乗り切り方を徹底解説|いつからいつまで?対処法・対応のコツ(第1回)はイヤイヤ期とは?子どもが「イヤ」という理由と心理は?イヤイヤ期との向き合い方が主な内容になっています。一緒に読んでもらえたら嬉しいです。

シーン別対策:外出・食事・お風呂・寝かしつけの対応法

イヤイヤ期は一日のいろいろな場面で顔を出します。ここでは、親からの相談が特に多い外出・食事・お風呂・寝かしつけの4つのシーンごとに、少し気持ちがラクになる工夫や対処法をご紹介します。(てつなぎ掲示板 | イヤイヤ期の関連投稿を読む)

外出のイヤイヤ

「靴はイヤ!」「ベビーカーはイヤ!」など、出かける前から一騒動、なんて日もありますよね。こんなときに役立つのが、事前予告と選択肢の提示です。

「あと5分でお出かけするよ」「靴は赤と青、どっちにする?」

こんなふうに事前に伝えるだけでも、「自分で選べた」と感じた子どもは気持ちを切り替えやすくなります。

実際に、「カレンダーを一緒に見て“今日は病院の日だよ”と伝えるようにしたら、ぐずりが減った」という保護者の声もありました。ちょっとした工夫で、親子のお出かけが少しスムーズになるかもしれません。ぜひ試してみてくださいね。

食事のイヤイヤ

「野菜イヤ!」。子育て中なら、一度は耳にしたことのあるフレーズではないでしょうか。せっかく用意したごはんを前に拒否されると、親のほうが落ち込んでしまいますよね。

ここで役立つのが“ひと口でOKルール”。と伝えることで、子どものハードルが下がり、意外とすんなり受け入れてくれることがあります。

厚生労働省の「乳幼児栄養調査」では、2〜3歳児の約4割が「遊び食べをする」と報告されています【※5】。幼児期にはよくある行動で、成長とともに自然と変化していくことが多いんです。さらに、「幼児の偏食と生活環境との関連」をテーマにした研究【※6】でも、偏食の割合は年齢が上がるにつれて減っていく傾向が示されています。

ここうしたデータを見ても、小食や偏食は一過性のことが多いと考えられます。「今はそういう時期」と受けとめて、少しずつ慣れていければ十分。無理に完璧を目指さず、気楽に向き合っていきましょう。

お風呂のイヤイヤ

「まだ遊びたい!」「脱ぎたくない!」と泣き叫ぶのも、イヤイヤ期あるあるのひとつですよね。親としては「早く入れて寝かせたいのに…」と焦ってしまいますよね。

そんなときは、お風呂を「イヤな時間」から「ちょっと楽しい時間」に変えてしまう工夫が効果的です。たとえば…

「アヒルさんと競争しよう!」「泡をいっぱい作ってみよう!」

こんなふうに遊びを取り入れるだけで、子どもの気持ちが切り替わりやすくなります。

わが家でも、バスボール(中からおもちゃが出てくる入浴剤)を導入したら、一気にお風呂が楽しみの時間に変わりました。正直ちょっとお金はかかるのですが(涙)、毎晩の大バトルが減ったので「投資したかいはあったかな」と思っています(笑)。

寝かしつけのイヤイヤ

夜になってもなかなか寝てくれない…。一日の疲れが出ている時間帯だけに、親にとっては本当にしんどいシーンですよね。

寝かしつけのイヤイヤは、生活リズムや気持ちの切り替えがまだうまくできないことが大きな理由です。無理に「寝なさい!」と押し切っても、子どもは興奮してますます眠れなくなることもあります。

そこでおすすめなのが、「寝る前の儀式」をつくること。

「絵本を2冊読んだらおやすみ」「電気を消したらお布団で好きな歌を1曲うたう」

こうしたルールを繰り返すことで、子どもは少しずつ「これをしたら眠る時間なんだ」と安心して受け入れやすくなります。

また、「眠くない!」と抵抗する子には「じゃあ目をつむってゴロンしてみよう」と提案するのも効果的。眠気は自然にやってくるものなので、まずは体を休めることから始めれば十分です。

私も、寝かしつけでイライラして「早く寝て!」と強い口調になってしまったことは何度も...。でも、そのあとに「強く言いすぎちゃったな」と反省して「ぎゅーっとしてから寝よっか」と声をかけ直すと、不思議と子どもも安心して眠ってくれることが多かったように思います。

寝かしつけは「戦い」ではなく、「安心を一緒に感じる時間」なんだなぁと気づかされました。

周囲やパートナーの協力を得るには?

イヤイヤ期の毎日を、ママやパパが一人で背負い込むのはやっぱり無理がありますよね。私も「全部自分でやらなきゃ」と思いすぎて、くたくたになってしまっていたなと当時を振り返って思います。

そんなときこそ、身近な人にちょっと頼ってみてください。まずはパートナーと小さな情報共有から。 「今日はこんな場面でイヤイヤが出たよ」「こんな声をかけたら少し落ち着いたよ」と、そんな会話だけでも、子どもに一貫した関わり方ができるようになって、気持ちがラクになるかもしれません。

祖父母や保育園の先生に「実はこういうとき困っていて…」と打ち明けるてみるのもおすすめです。自分では思いつかなかった工夫を教えてもらえたり、「うちもそうだったよ」と笑い飛ばしてもらえたりするだけで、心が少し軽くなります。

そして何より大事なのは、自分を休ませる時間をちゃんとつくること。「預けてまで休むなんて…」と思う気持ちもあるかもしれませんが、親だって人間。休んでいいんです。ほんの少しリフレッシュできるだけで、子どものイヤイヤにも落ち着いて向き合いやすくなりますよ。

「頼るのも子育ての力のひとつ」って、自分に言い聞かせてOKです。

いつ終わるの?イヤイヤ期の期間と卒業の目安

「このイヤイヤ、いつまで続くんだろう…」とため息をつきたくなること、本当にありますよね。でも、終わりが見えないように思えても、イヤイヤ期にはちゃんと目安があります。

一般的には3歳前後で落ち着くことが多いと言われています。でも、子どもの成長スピードや性格、家庭環境によってそのタイミングはさまざま。「2歳半で落ち着いた」という子もいれば、「4歳くらいまで続いた」という声もあります。となりの家庭と比べて焦らなくても大丈夫。

博報堂「イヤイヤ研」が全国の保護者に行った調査(2017年)でも、イヤイヤ期は1歳半ごろから始まり、2歳でピークを迎える子が最も多い一方で、3歳を過ぎても続くケースが一定数あることが分かっています【※7】。つまり「長く続くのはうちだけ?」という不安も、多くの家庭で共通の経験なんです。

ひとつの目安になるのは、子どもが少しずつ自分の気持ちを言葉にできるようになってきたとき。たとえば「もう一回やりたい」「これはイヤだけど、こっちはいい」と言えるようになると、イヤイヤの爆発が少しずつ減っていきます。

もちろん「今日で卒業!」とスパッと終わるわけではなく、成長に合わせてまた新しい悩みが顔を出すことも。でも、最初のイヤイヤ期を一緒に乗り越えた経験は、きっと次の壁に向き合うときの支えになってくれるはず。

大変だった毎日も、後から振り返ると「親子でがんばった時間」として温かい思い出になる日がきっと来ますよ。私も「もう無理かも…」と思っていた日々が、今では笑って話せる思い出になっています。

まとめ:イヤイヤ期は成長の証拠。焦らず上手に乗り切ろう

イヤイヤ期は、毎日のように親の気持ちを揺さぶってくる時期。でも実は、子どもの心と体が大きく育っているサインでもあります。

「イヤ!」と主張できるのは、自分の意志が育ってきた証拠。 泣き叫んでしまうのは、まだ感情をコントロールする力が未熟だから。 うまく言葉にできないのは、ことばの発達がこれからだから。

どれも「成長の通過点」なんですよね。

とはいえ、それを毎日受け止める親のしんどさは本物です。だからこそ、少しでもラクになる工夫を心に置いてみませんか。

「ひとりで全部背負わなくてもいい」「しんどいときは誰かに頼って大丈夫」「うまくできなくても、それでいい」

そんなふうに自分に言い聞かせるだけで、気持ちが少しやわらぎます。

「うちだけが大変なのかな…」と思ってしまうこともあるかもしれません。でも、同じように悩んでいる親はたくさんいます。誰かの声やデータに触れるだけでも、「自分だけじゃないんだ」と安心できることがありますよ。

そして忘れないでほしいのは、子どもは親の愛情をちゃんと受け取っているということ。 「今日も怒っちゃったな…」と落ち込んでも、そのあとにギュッと抱きしめて「大好きだよ」と伝えれば、それで十分です。

つらくなったら、てつなぎの掲示板に書き込んでみてください。きっと同じような状況の親御さんが「わかるよ」と共感してくれるはず。私(あずみのこ)もそこでコメントすることがあるかも!

イヤイヤ期は一生続くものではありません。 「大変だったね」と笑って話せる日が、必ずやってきます。 それまで一緒に、ぼちぼちやっていきましょうね。

多様な教育ナビゲーター

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね