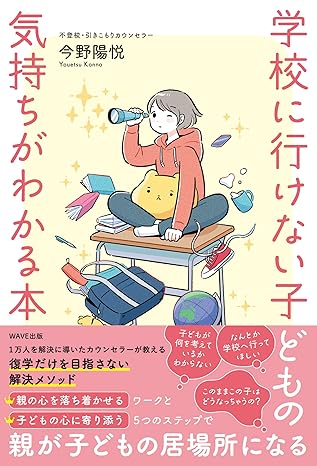

カウンセラーの先生が教える!「不登校」が悩みの全てでしょうか?

実際に不登校・引きこもりを経験したカウンセラーの先生が、 子どもの立場に寄り添った解決の方法を教えます。

親子関係

「不登校」が悩みの全てでしょうか?

私はカウンセラーとして多くの悩まれる親御さんのお話を伺ってきた経験から、不登校の子どもに対するイメージや環境は、時代によって変わってきているように感じています。

以前は「学校へ行くのは当たり前で、そうしないと社会に出ていくときに困る」などといった具合に、学校へ行かないと、せめて高校くらいは卒業しないと、今後の人生にデメリットがあるという考え方が今よりもずっと多かったように思います。

ですので、当時カウンセリングへ来られる人の中にも「何とか学校に行かせる方法を教えてほしい」「復学させるために子どもを変える関わり方を知りたい」という考えの人が多かったです。

現在は「学校は無理して行かなくてもいい」という声が以前より多くなり、「学校に行けなくてもこんな人生を歩んできた」「立ち直って社会で活躍している」という体験談がテレビ、動画、SNS、書籍等でも増えています。

この機会に、「不登校有名人」「不登校経営者」などで検索してみてください。

多くの不登校経験をもつ方々がカミングアウトし、そのことを問題にしたり、生きる上での”障壁”にしたりすることなく、社会で活躍していることをご理解いただけると思います。

勉強や進学に関しても、各自治体が設置する教育支援センター、フリースクール、不登校児専門の塾、オンラインで学べるサイトなど、本人が意欲を取り戻したときにきちんと学べる仕組みも以前と比べると数多くあります。

高卒認定資格を取って、大学へ入学することも容易にできる時代になりました。

とはいえ、親御さんの不安がなくなるわけではありません。

特に、親に心を閉ざしてしまったお子さんに対しては、教育を受けさせる以前に、「子どもが何を考えているかわからない」「コミュニケーションできない」という場合が多くあるのも実情です。

ですから「学校に行かせたい」とカウンセリングに来られる人がいる一方で、それ以前の問題として「子どもがふさぎ込んでしまってどうしていいのかわからない」「どうやって接したらいいのかわからない」という「学校に行く・行かない」とは別の悩みを抱く人も大変多いです。

どの人にも共通して言えるのは「親戚やママ友には言いづらい」「近所の目が気になってしまう」「うちの子が不登校になったのは、自分の育て方が悪かったから」と否定的な気持ちをもちながらお話しになっているということです。

他者の目を気にして、自分を責め、思い込みにとらわれた状態になってしまっています。

まずは親自身の気持ちを落ち着かせましょう。

そのためには自分の目に映るお子さんの状態・まわりの人からの意見・子育て論・子どもの将来など、あらゆることに対して「いい」「悪い」と判断をせず、ありのままを受け容れる気持ちになれることがとても大切なポイントとなります。

このことを、”自己受容”といいます。「ありのままの自己を受け容れようとする」から自己受容と呼ばれます。

自己受容では、自分の不安や悩みに対して無理に前向きになろうとしたりポジティブに考えようとしたりする必要はありません。

もし今の気持ちが不安だとするならば、ただ「自分は今、不安な気持ちになっている」と気づくだけでもいいかと思います。

見ていないように感じられても、実は子どもは親のことをよく見ています。どんなにいつも通り接しているつもりでも、不安な気持ちは子どもに伝わってしまいます。

親御さんの心を落ち着かせることが、不登校解決の第一歩です。

※本書では自己受容(他者受容)の意味のあるものは「受け入れる」ではなく「受け容れる」と表記します。

なぜ、ありのままを受け容れることが不登校の子どもにとって必要なのでしょうか?

ケースバイケースではあるので断言はできませんが、傾向として、学校に行けない子どもの心の中は、不登校になっている現状や自分の存在を受け容れられなくなっていることが多いです。

「行かなければいけないと思っているのに行くことができない自分はダメな存在だ」「そんな自分は好きになれない、受け容れられない」といった葛藤でいっぱいになっていたりもします。

それなのに親御さんが「学校に行けない子どもではいけない」「うちの子は今後、生きていけるのかしら?」と疑問をもって接してしまうと、子どもの心はますます不安になり「自分には居場所がない」「こんな自分はダメだ」と感じるようになってしまいます。

もし親御さんが心に余裕をもって「学校に行かなくても勉強はできるし、社会にも出ていける。だから一緒に将来について話してみない?」と子どもに呼びかけることができて、子どもがそれに応えることができる関係ならば、親子にとって不登校はそれほど大きな問題にならなくなるのかもしれません。

そんな関係を築くためにも、まずは親の心を安定させて、親自身がありのままを受け容れられるようにすることを最優先にしてみましょう。

そして親御さんが自分のありのままを受け容れられるようになると、それと比例するかのように子どものありのままも受け容れられるようになってきます。

親が子どもを受け容れられるようになると、その影響から子どもも、自分自身を受け容れられるようになってきます。

つまり、自己受容ができるようになると、他者受容ができるようになり、他者受容ができるようになると、相手も自己受容を深めることができるようになってくるのです。

自己受容の基本は「自分の気持ちや状態に気づくこと」と「その状態をいい・悪いで判断しないこと」です。

「不登校は悪いこと」という前提で、自分自身を「ダメな親」と責めたり、「誰にも顔向けできない」と後ろめたく思つたりする必要はまったくありません。

私は、多くの不登校・引きこもりのお子さんが改善・解決していった事例を見てきた経験からも、「うちの子どもが不登校なんてどうしたらいいの?」と不安になったり、「なんとか学校に行かせないと」と頑張り過ぎたりしなくてもいいのではないかな?と考えています。

まずは「不登校」というものに対して「いい」とか「悪い」とか判断するのをやめてみませんか?

不登校・引きこもり専門カウンセラー

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね