不登校児ゼロ教師が伝える――親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」

壁に突き当たって苦しいときも、思い通りにならなくて泣きたくなったときも、「子ども日記」は、それを乗り越え、前を向いて歩み続ける皆さんの心強い存在となるでしょう。必要なのは、ノートとペンだけ。子ども日記は「親が子どものために書く日記」です。

しつけ/育児

7年間不登校児ゼロを実現した元教師が、自身の経験と失敗から編み出した“子ども日記”。親子が心から繋がり、家庭が居場所になる。日記が「幸せな関係」を築くヒントと実践例を多数紹介する一冊。

上村公亮先生著書の『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』から一部転載・編集してお届けいたします。

「子ども日記」って何?

子ども日記は「おやおや日記」「タイムトリップ日記」「ラリー日記」の3冊の日記の総称です。

親子関係で悩んでいる方は、日々自問自答されているでしょう。

「自分の育て方が悪いのか?」とか、「どうして我が家だけこうなの?」のように嘆かれているかもしれません。

そのような方にぜひ使っていただきたいのが「子ども日記」です。

子ども日記を始めてから、子どもとの関係がよくなった、自分自身が子育てで頑張っているのがわかった、パートナーとの距離が縮まったなど、多くの人が「心の荷物」を下ろせるようになりました。

「日記を書くだけで、そんなに効果があるの?」と思われるかもしれません。

それが、今まで自分を縛っていた思考が変わり、行動も劇的に変わるのです。

2002年にアイオワ大学が発表した研究では、学生がストレスやトラウマだと思っていることを感情や考え方に焦点を当てて日記に書いたら、肯定的にとらえられるようになったそうです。

子ども日記は、それと同じ効果があります。

おやおや日記

「おやおや」は、親(おや)が普段の生活で「おや?」と思ったことを書いていくので命名しました。

一番取り組みやすいので、最初に始める子ども日記としておススメしています。

「おやおや日記」だけをずっと書いている方もいらっしゃいます。

子育てや仕事などで忙しい毎日に忙殺される中、「子育てがうまくいかない」「子どもが言うことを聞いてくれない」などと悩んでいる方は大勢いらっしゃるでしょう。

そのような子どもとの日常を綴るのが「おやおや日記」です。

日々、子どもの行動や発言に「おや?」と思ったことを記録し、なぜ「おや?」と思ったのかを分析します。

それによって、「自分は子どもに厳しい言葉をかけすぎている」「子どもにちゃんとしてほしいと求めすぎている」のように、自分の行動を客観的に見られるようになります。

同時に、子どもをよく観察することで、問題だと思っている行動の原因が見えてきます。

そのため、「文章を読み解く力が弱いから、図にして伝えよう」「同じことを繰り返し注意するのはやめよう」のようにネクストプランを立てられます。

タイムトリップ日記

「おやおや日記」を書いていると、「自分は親の言うことを聞いたのに、なぜこの子は私の言うことを聞いてくれないんだろう」「自分はもっと勉強ができたのに」など、親や昔の自分と比べるような発言が出てくることがあります。

そのときに取り組んでいただきたいのが、「タイムトリップ日記」です。

自分の過去を振り返って、当時の出来事や感情を書き出します。

すると、子どもへの接し方は親の影響を強く受けていたり、知らず知らず「子どもはこうあるべきだ」と決めつけている自分が見えてきます。

つまり、問題があるのは子どもではなく、自分自身だと気づけるということです。

思考の95%は無意識だと言われています。

タイムトリップ日記は無意識に行っていることに目を向けて意識するようになるので、問題の根本的な原因に辿り着けるのです。

そして、真の問題に気づいた後は、新しい未来をつくっていくことへ意識が向かいます。

ラリー日記

子どもとのコミュニケーションをもっととりたいと思ったときにおススメしているのが「ラリー日記」です。

これは子どもとの交換日記です。

お子さんの書いた文章に親御さんが感想を述べたり、親御さんが気になっていることを吐き出して、お子さんに読んでもらったりすることで、お互いの理解が深まっていきます。

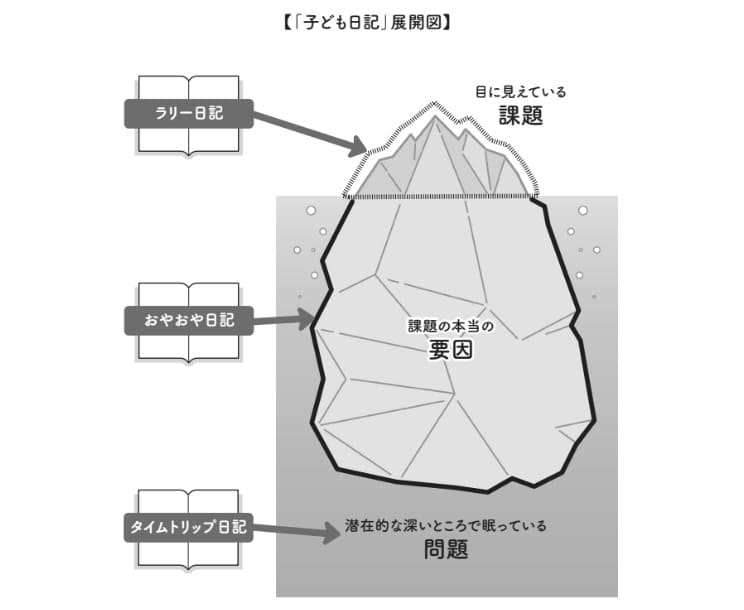

氷山で表すなら、海上に出ている一角が目に見えている「課題」で、それを解決するのが「ラリー日記」です。

その課題の本当の「要因」を探るのが「おやおや日記」で、潜在的な深いところで眠っている問題を掘り起こすのが「タイムトリップ日記」です。

3つの日記の順番は決まっていませんが、できれば「おやおや日記」→「タイムトリップ日記」で自分自身の土台をしっかり築いてから「ラリー日記」に進むと、お子さんとのコミュニケーションが改善されていくと思います。

「子ども日記」展開図

子ども日記は手書きがおススメ

子ども日記はノートとペンがあれば、今日からでもできます。

ノートは罫線があるタイプでも、罫線なしの無地のタイプでも、使いやすいノートでかまいません。

ただ、すぐに1冊がいっぱいになってしまうので、あまり高価な日記帳より、数百円のノートのほうがいいと思います。

パソコンやスマホで打ち込むより、手書きを断然おススメします。

文字がうまいも下手も関係ありません。

ノートがどんどん増えていく、それだけで自分と子どもの歴史が積み重ねられていくようで、頑張ってきた自分の自信につながると思うのです。

とくに「ラリー日記」は「ノートに書かなくても、LINEでやりとりすれば「いいのでは?」というご意見もあるでしょうが、手書きだからこその意味があります。

まず、字にはその時々の感情や身体の状態が現れます。

怒っているときは字が乱れていたり、疲れているときは雑な字になっていたりして、自分や子どもがその日どのような状況だったのかがわかります。

薄い字や濃い字、急いで書いた字、嬉しいことがあったときの弾むような字など、字からも多くの情報をもらえます。

私が学校で学習ノートにコメントをしていたとき、ある男子生徒の字が乱れていることに気づきました。

彼はサッカー少年で、自分の所属しているチームの他にJリーグの下部チームにも参加するなど、とてもハードな生活を送っていました。

勉強も熱心で、学習ノートも丁寧に書いていたのですが、その日は殴り書きのような字だったので、「もしかして、疲れてない?サッカーの練習はどんな感じ?」とコメントしました。

ゆっくり話し合う時間はなくても、そういうやりとりで距離は縮まっていた気がします。

また、肉筆からは温かさを感じます。

皆さんも、印刷された年賀状をもらうのと、手書きの年賀状をもらうのとでは、喜びの度合いがまったく違うでしょう。

その人の字は世界に一つしかない字なのです。

「いいね!」「よくできました」という一言でも、文字に書くのと、スタンプで済ませるのとは印象がまったく違います。

スタンプだと誰が送っても同じなので、あまり心は動きません。

それに、スマホだと長文を読むのも打ち込むのもつらいので、短文になりがちです。

「今日は宿題を忘れて先生に叱られた」「今度から気を付けてね」という短いやりとりを繰り返すだけだと、お互いの距離感はそれほど縮まらないでしょう。

そのうえ、スマホやパソコンだと文字の予測変換機能があるので、すべてを打ち込まなくても文章をつくれます。それだと個性が出にくい気がします。

「どう伝えればいいのか」と頭をひねりながら、自分の字で書くから唯一無二の気持ちが込められると思うのです。

「おやおや日記」や「タイムトリップ日記」も、手書きだからこそ、書いているうちにさまざまなことを考えられます。

手書きのほうが思考するのに向いている気がします。

「去年、あのときにどんなやりとりしたんだっけ」と探すときも、ノートだと見つけるのが簡単です。スマホやパソコンだと画面をスクロールして探すので、遡っていくのが何気に大変だったりします。

やはり、手書きが少なくなってきた今だからこそ、手書きは貴重なのだと思います。

ただ、手書きが苦手な子もいます。

タイピングや音声入力、シールを貼るなど、その子が表現しやすい方法で続けることが大切です。

また、子どもから返事がなくても書き続けている親御さんや、書いた文章をお子さんに読み上げている方など、工夫されている親御さんもいらっしゃいます。

子ども日記は、早い方は1か月ぐらいで家族間の変化が起きます。

それどころか、ほとんどの方から、始めて1日目で「これ、いいですね」と感想をいただきます。

皆さんも、本書を読むだけではなく、すぐに実践したら効果を感じていただけるでしょう。

特定非営利活動法人この子キャリア応援団理事長

帝京大学教育学部教授/放送大学客員教授

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね