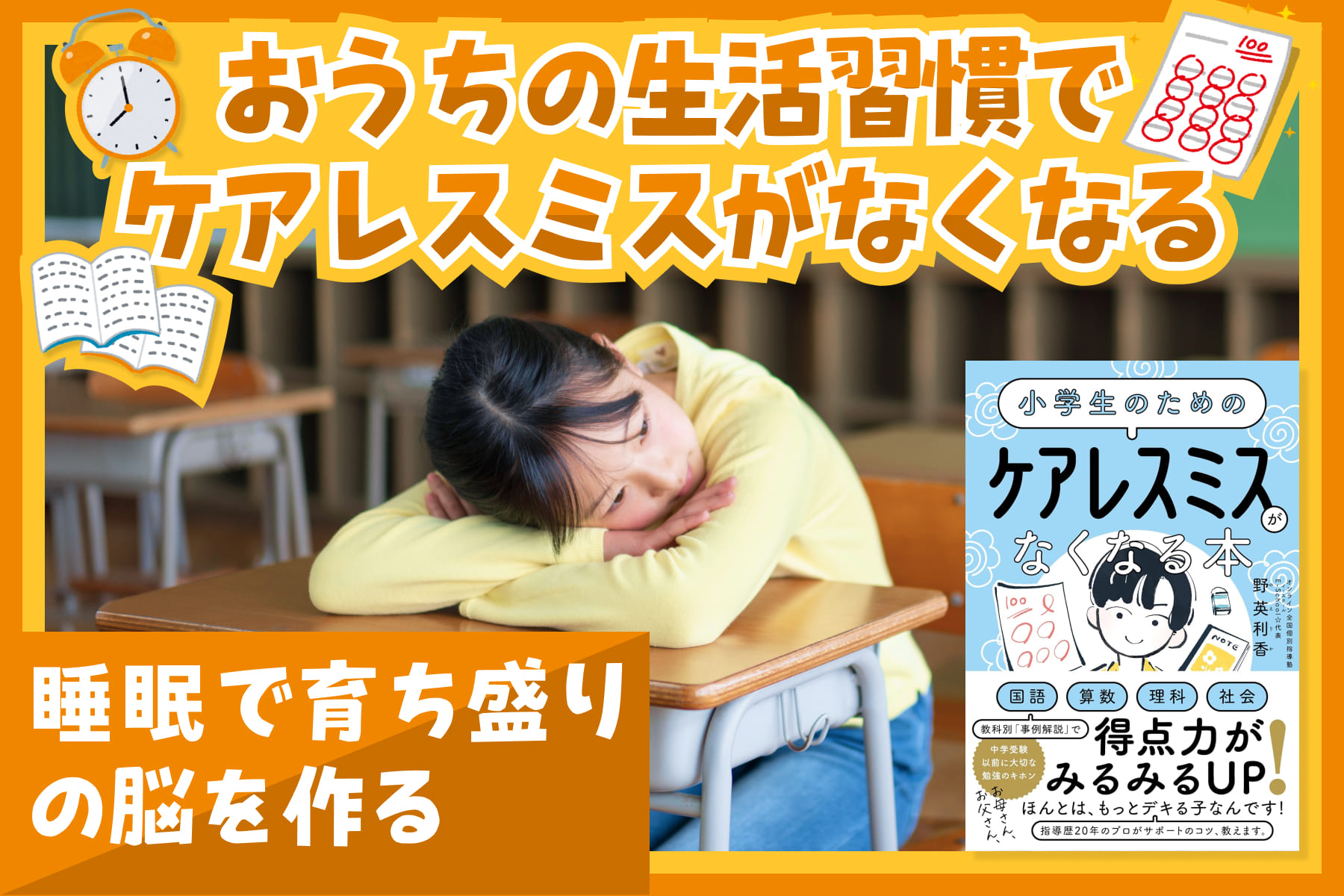

おうちの生活習慣でケアレスミスがなくなる――睡眠で育ち盛りの脳を作る

国語 算数 理科 社会。教科別「事例解説」で得点力がみるみるUP!指導歴20年のプロがサポートのコツ、教えます。中学受験以前に大切な勉強のキホン。

教育

睡眠で育ち盛りの脳を作る

授業に全力で集中するために

子どもにとっての最適な睡眠時間は、どれくらいかご存じですか?

小学生に必要な睡眠時間は、厚生労働省によると9時間〜12時間と言われています。

最近は共働きのご家庭も増えたせいか、朝7時前に起きる子も多いです。

そうなると、あまり夜ふかしもしていられません。

実際、大抵の子は、遅くとも22時には寝ている印象です。

しかし、私の塾でも「朝起きられない」と話す子はいます。

何をしているのかを聞くと、だいたいゲームや動画視聴です。

子ども部屋があると、親もその実態をあまり正確には把握できていない場合もあるようです。

睡眠不足が子どもに与える影響は大きいです。日中に、注意力や集中力の低下、記憶力や判断力の低下、やる気の低下、イライラや多動などを引き起こします。

集団塾で指導していた頃、せっかく塾に来てくれても、最初は元気なのですが、授業の内容に入っていくと、眠そうにしている子もいました。

勉強ができるようになるためには、学校や塾の授業を真剣に聞いて、できる限りインプットをすることが大前提にあります。

習った内容がわからないままだと、宿題にも時間がかかり、勉強が嫌いになる悪循環になってしまいます。授業をしっかり聞くために、まずは睡眠を十分とることが大切なのです。

記憶を司る「海馬」の大きさは子どもの頃の睡眠時間で決まる

また、睡眠時間が学力に大きく関連する研究結果もあります。

東北大学の瀧靖之教授の研究によると、記憶に関わる脳の海馬は、睡眠時間が長い子どものほうが大きいということがわかったのです。

「海馬」は、脳の一部分です。

主に「記憶」を司る機能を持っています。

普段の勉強では、まずは海馬が一時記憶をする場所になっています(短期記憶)。

ここから、学習するのに必要な記憶と判断されたものは、情報が整理され、大脳皮質に転送されます(長期記憶)。

その判断をするのも海馬です。

つまり効果的な学習のために、「海馬」が大変重要な役割を担っています。

この「海馬」が、睡眠時間の長い子どものほうが、体積が大きいということなのです。

子どもは大人と違って、脳も未発達です。

十分に成長するための睡眠がとれているかどうか、日頃の様子をチェックしてみてください。

〇朝なかなか起きられない

〇学校から帰ってくると寝てしまう

〇あくびが出る

〇イライラしている

〇集中力や記憶力が落ちる

なんとなくおかしいなと思ったら、生活習慣の見直しが必要かもしれません。

寝る時間から「やること」を逆算

まずは、寝る時間を決めましょう。

起床時間から逆算して9〜12時間前です。

学年が上がれば睡眠時間はやや減りますが、遅くとも22時くらいまでがオススメです。

ただし、その時間に「寝なさい」と言っても子どもは寝ません。

やることを済ませて「あとは寝るだけ」の状態、自然に眠くなるように時間を逆算して、ご飯やお風呂の時間を決めていくのです。

たとえば、19時には、ご飯を食べ、その後すぐにお風呂に入ってもらうとか、見たいテレビがある場合は、それを考慮して、テレビの前にお風呂まで終わらせておくなどです。

ゲームや動画も時間を決めます。

学年が上がったら、少しずつ自分で決めてもらうことが大切です。

また、なぜ早く寝ないといけないのかも伝える必要があります。

たとえば、サッカーや野球などが大好きで頑張っている子には、それに絡めて話をしてもよいでしょう。

好きなスポーツ選手がいれば、その方の規則正しい生活習慣の話をするなども効果的です。

そもそも、子ども本人が夜ふかしをしたいと思っていたら、どんなにこちら側がご飯の時間を気にかけて用意してあげても、お風呂の順番を配慮してあげても、本人は動かず、イライラしてしまうだけです。

そのためにも、子どもが無理なく動ける仕組みやサポートを工夫していきましょう。

伝えるときは「Iメッセージ」で

それでも子どもが動かない。

そんなときは、親として一言いわなければいけません。

ただし、伝え方に気をつけることも大切です。

こちらのイライラをぶつけても、子どもは反発するだけです。

そんなときに役立つ「I(アイ)メッセージ」という方法をご存じでしょうか?

〇Iメッセージ・・・「わたし」を主語にした伝え方

〇Youメッセージ・・・「あなた」を主語にした伝え方

たとえば、お子さんがYouTubeばかり見ていたとしましょう。

「(あなたは)なんでYouTubeばっかり見ているの?」

「(あなたは)勉強しなさい!!」

などと怒ってしまいますよね。

でも本当の気持ちは、時間は有限であり、勉強をしないとテストで点が取れずに子どもが困るだろうと心配するがゆえに出てきた言葉だと思います。

これを一次感情と言います。

「○○ちゃんがYouTubeばかり見ていて、(わたしは)心配だよ」

「(わたしは)○○ちゃんが勉強がわからなくなったら辛いと思うけど、○○ちゃんはどう思う?」

このように、一次感情を素直に伝えることで、子どもにも伝わりやすくなるのです。

子どもの夜ふかしが心配なら、

×「(あなたは)いいかげんに寝なさい!!!」

○「○○ちゃん、明日の朝、起きられなくなっちゃうと思うから、(わたしは)心配だよ」

伝え方を変えるだけで、子どもの受け取り方も大きく変わってきます。

オンライン全国個別指導塾「E-School☆」代表

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね