「ケアレスミス」にはパターンがある!――教科別トレーニング「算数」

★精神科医樺沢紫苑氏推薦!★ ・ケアレスミスでの失点は、16%にも及ぶ。合否を分けるケアレスミスを防げば、簡単に得点が伸ばせる! ・本書に掲載の診断を活用することでミスの傾向をつかみ、やってしまいがちなミスを防ぐための効果的なトレーニングができる!

教育

ついうっかりやってしまいがちなケアレスミス。

中学入試の場合、おしい失点が合否を分ける可能性もあります。

「苦手で解けない問題」とは違い、ケアレスミスは「もともと解けるのに解けない」問題なのでちょっとの対策で大きな効果を得られる、とても効率的な対策でもあるのです。

実は、ケアレスミスには傾向があります。

自分のミスの傾向を把握しておけば、テストの際に見直しをするなど事前にミスをしそうな問題を注意することができます。

本書では、ケアレスミスタイプ診断により「思い込み型」「早とちり型」「ドキドキ型」「集中力不足型」「睡眠不足型」のどれに当てはまるか診断し、対策をすることができます。

また、ミスを防ぐためには、手を動かして実際の問題を解くことが欠かせません。

この本では、小学生が苦手とする算数・国語の単元ごとに、ミスを防ぐコツを伝授しており、練習問題で確認することができます。

算数でケアレスミスが発生しがちな問題について、トレーニングすることができます。

・くり上がり・くり下がり

・約分のし忘れ

・通分のミス

・途中式を省略して間違える

・図形の単位ミス …など

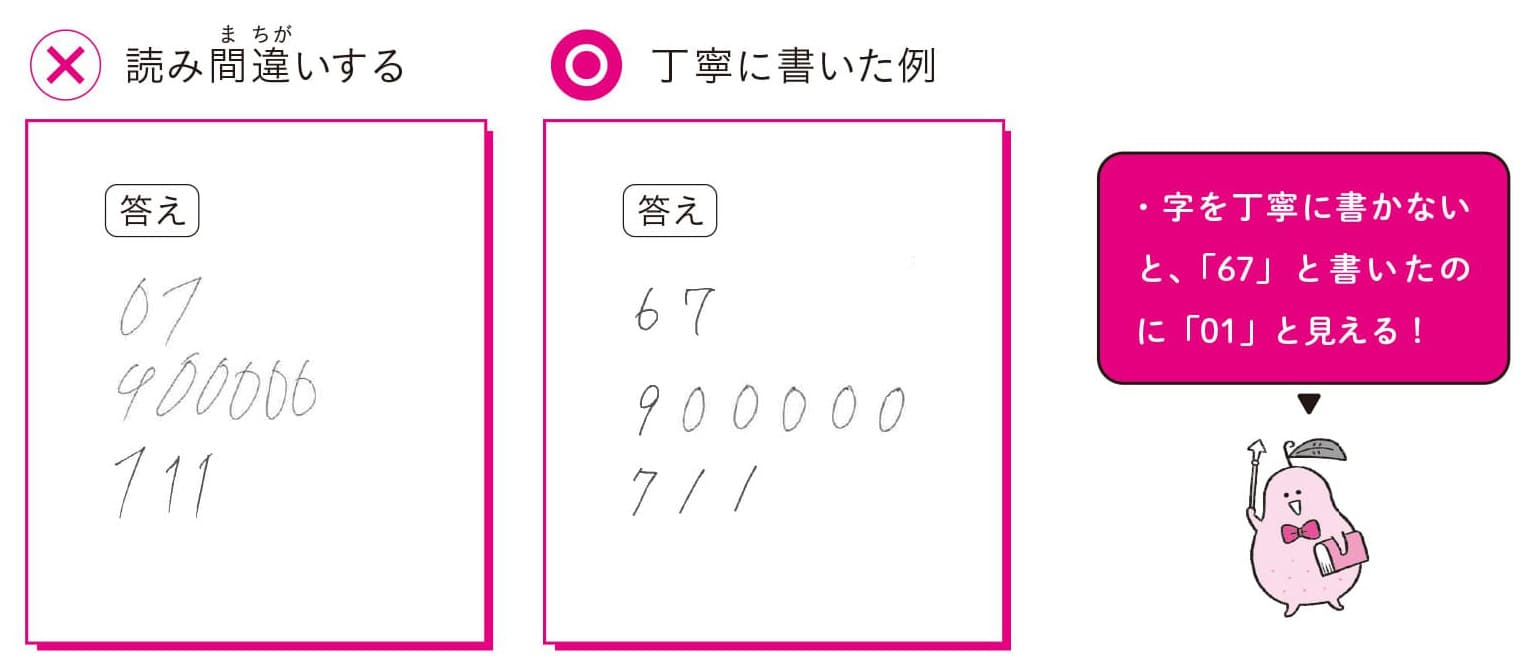

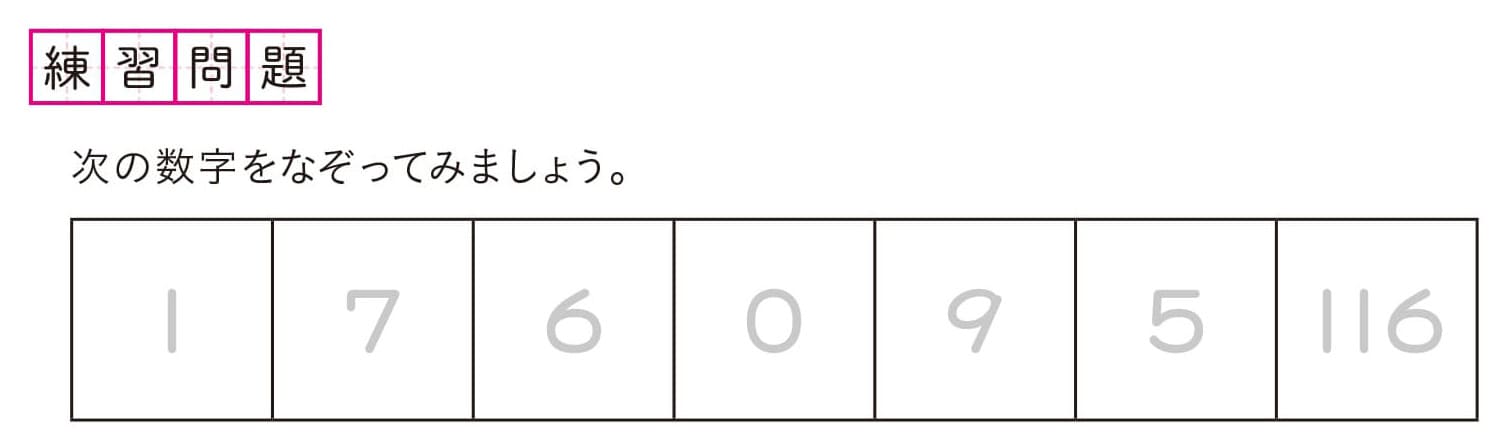

数字は丁寧に書く

字を丁寧に書くのは、少し面倒で、時間がかかると思うかもしれません。

しかし、丁寧に書かないと、正しい答えを書いても、正解にならないかもしれません。

次の例を見てみましょう。

自分で書いた字を、自分で勘違いして、答えが合わない!ということにならないように、字の形には気をつけて書きましょう。

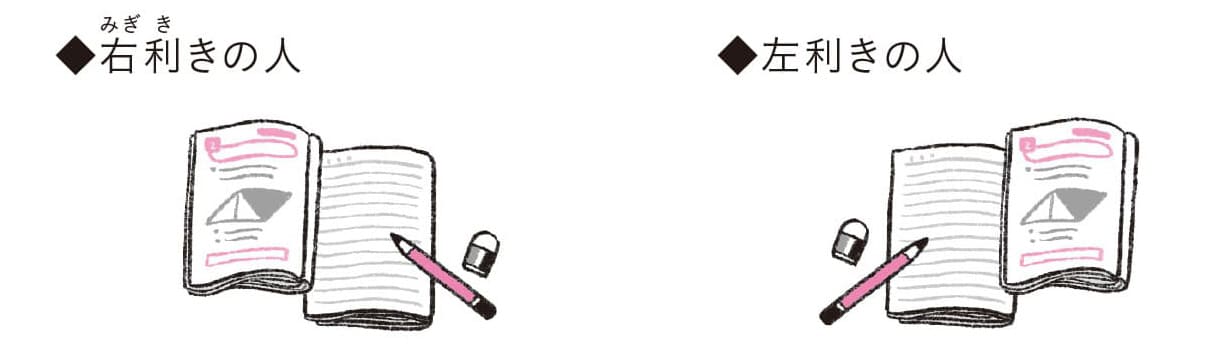

写すときはテキストとノートを近づける

文章題の数字を式に書くときに写し間違ったり、教科書の問題をノートに写し間違って答えが間違っているという経験をしたこと、ないですか?

ミスを防ぐために、ノートの置き方を工夫しましょう!

・写すものをできるだけ近づけ、写すものとノートの両方が目で見える状態にして写す!

・教科書をノートに写すとき、右利きなら左に教科書、右にノートを置きます。(左利きならその逆)

・教科書とノートを並べると、最大4ページ分横に並びます。それをそれぞれ半分に折り、教科書の写したい内容の近くに、ノートの書くページを近づけて書くのです。

・机が狭くて元々そうしている場合、狭いからそうしていると考えるのではなく、ミスをしないためにそうしていると考えて、写すようにしてみてください。

目の移動が少なくなるので、数字を記憶しなくても写せるようになります。

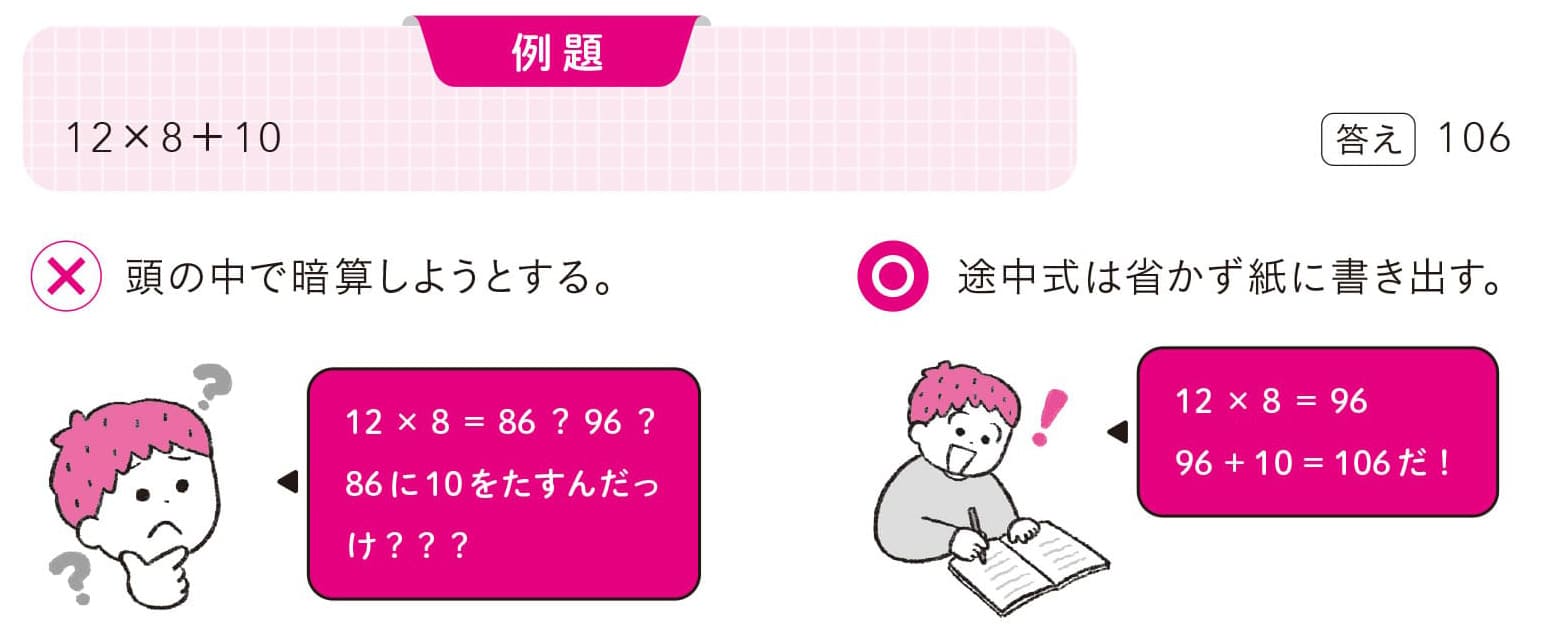

途中式は省かない

簡単な計算は、頭の中で計算して答えるということも多かったと思います。しかし、難しい問題を解く場合、頭の中だけで計算すると、混乱してしまうことも出てきます。途中式は省かず、書きながら問題を解きましょう。

ためしに、次の計算をしてみましょう。

途中式を書くことで、自分がどのような手順で答えを導き出したかを相手に伝えることができます。なぜその答えになったのか、その流れがしっかり答えられるかどうか、試験に問われる学校もあります。

また、途中式を書くことで、もし間違った時にどこで間違っているか発見しやすくなります。見直しをするときにも役立ちます。

このように途中式を書くことは、たくさんの効果があるのです。

正しく丸つけをすることの大切さ

練習問題などの丸つけを適当にしていませんか?正確な丸つけにはさまざまな効果があります!あなたの丸つけは、下のどちらでしょうか。

正しく丸つけすると、こんないいことがあります!

★解答と、自分が書いた答えが同じかを判断する能力がきたえられる。

★解説を読むことで、問題への理解度が深まる。

★集中力が高まる。

★「できた!」という達成感を味わうことで、自信につながる。

「勉強」とは、目の前の問題を解くことだけでなく、丸つけの過程で自分の弱点を見つけ、それを克服することです。

点数をアップしていくためには、できないところに目を向け、なぜできなかったのかを考え、それに気をつけて他の問題で解く練習を積み重ねていくことが大切です。

メモは探せるようにしておこう!

文章題などで、計算をするために筆算が必要な場合や、途中の計算を覚えておくために、ふだんの学習中はノートに、テスト中は問題用紙などにメモをすることがあります。

見直しをしようとしたら、計算したはずのメモを探せなくて困ったことはないでしょうか?

計算の途中経過を書くことは、とても良いことです。計算を消したり小さく書いたりする必要はありません。後から見たときに探しやすいように、メモはその問題の近くに、見える字で書いておきましょう。

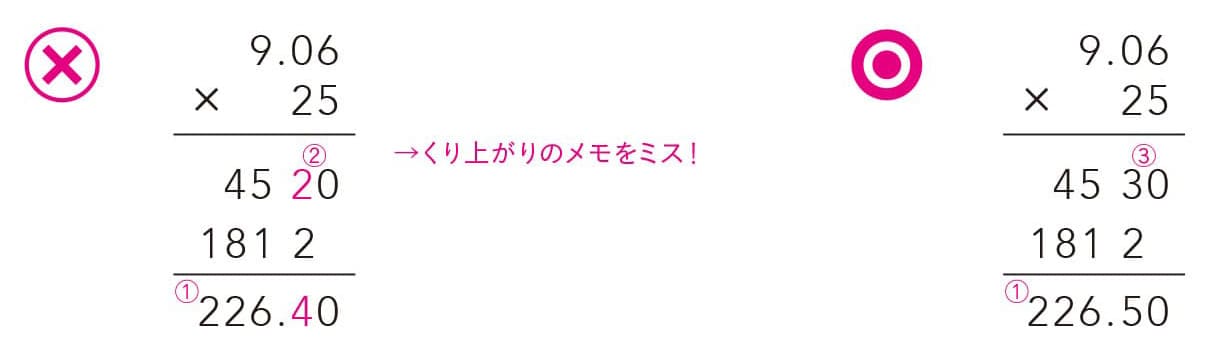

間違いやすい九九の計算

九九の暗記はカンペキなのに、けたが増えるとミスをしてしまうことはありませんか?

6×8は?と聞かれれば48と答えられるのに、筆算の中で計算していると、なぜか42と書いてしまうなどのミスが見られます。

・いちばん多いのは、8の段の九九の間違い。

・次に、6、7の段の九九の書き間違い。

これらを克服するためには、まずは自分がどんなミスをしやすいのか分析をすることです。自分の苦手な九九のパターンをつかみ、そこに気をつけて計算することで、ミスを防ぐようにしましょう。

また、筆算の際は、くり上がりの数字の書き間違いが不正解につながることがあります。

くり上がりのメモも見やすく書きましょう。

オンライン全国個別指導塾「E-School☆」代表

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね