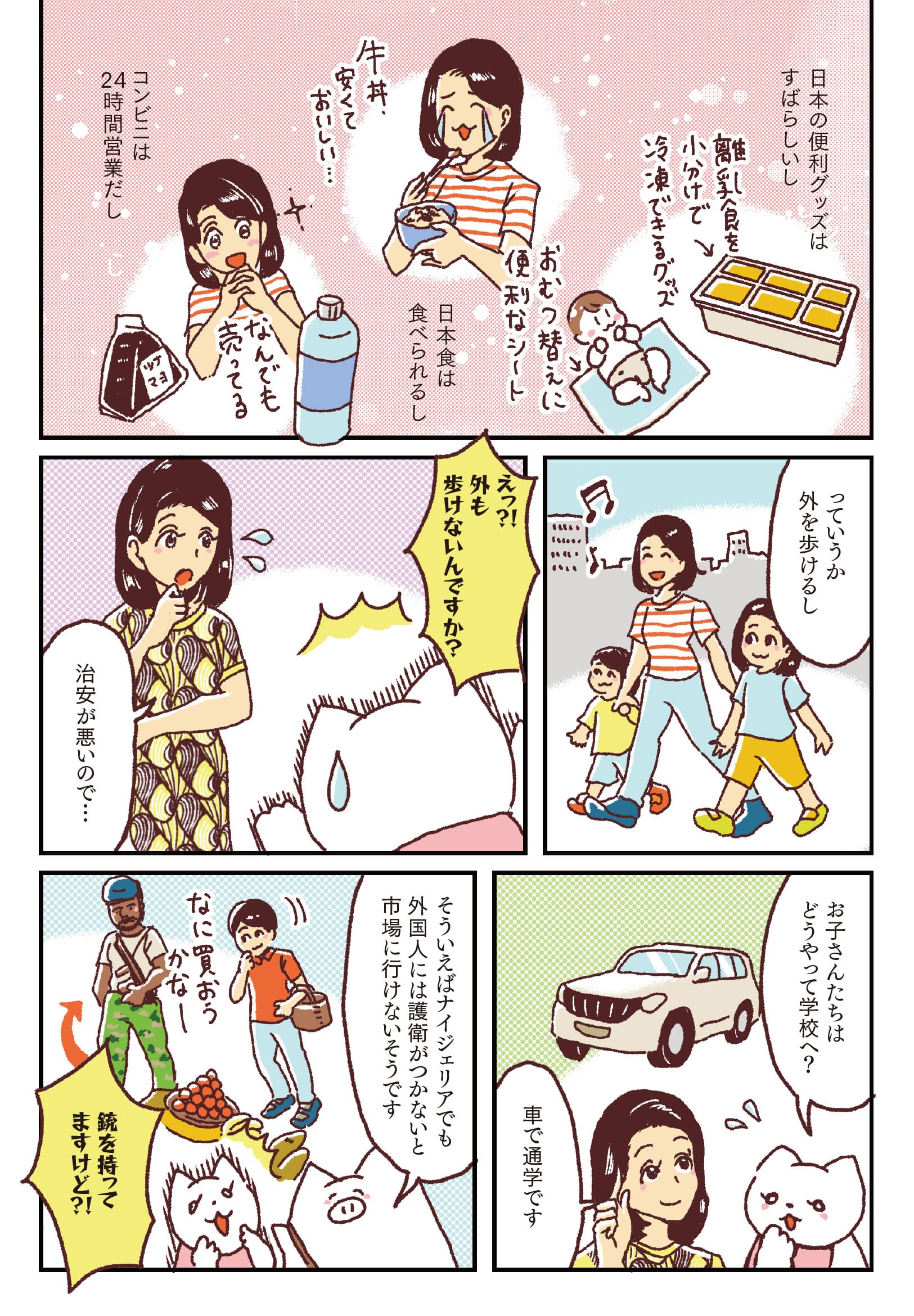

世界の子育てを知ると気持ちがラクになる――世界の離乳食②

食事

離乳食づくりにお風呂、そしてトイレトレーニング……。目の前のマルチタスクに毎日限界!

でもそんなとき、世界の子育てを知ることで視野が広がることも。ご自身も3人の子育て中のマンガ家・織田博子さんの新刊『世界の子育てくらべてみたら、心がふわっとラクになった』は正解がない子育において「ねばらない」にとらわれがちな心をほぐしてくれる、はりつめえた気持ちがふっとラクになるコミックエッセイ。

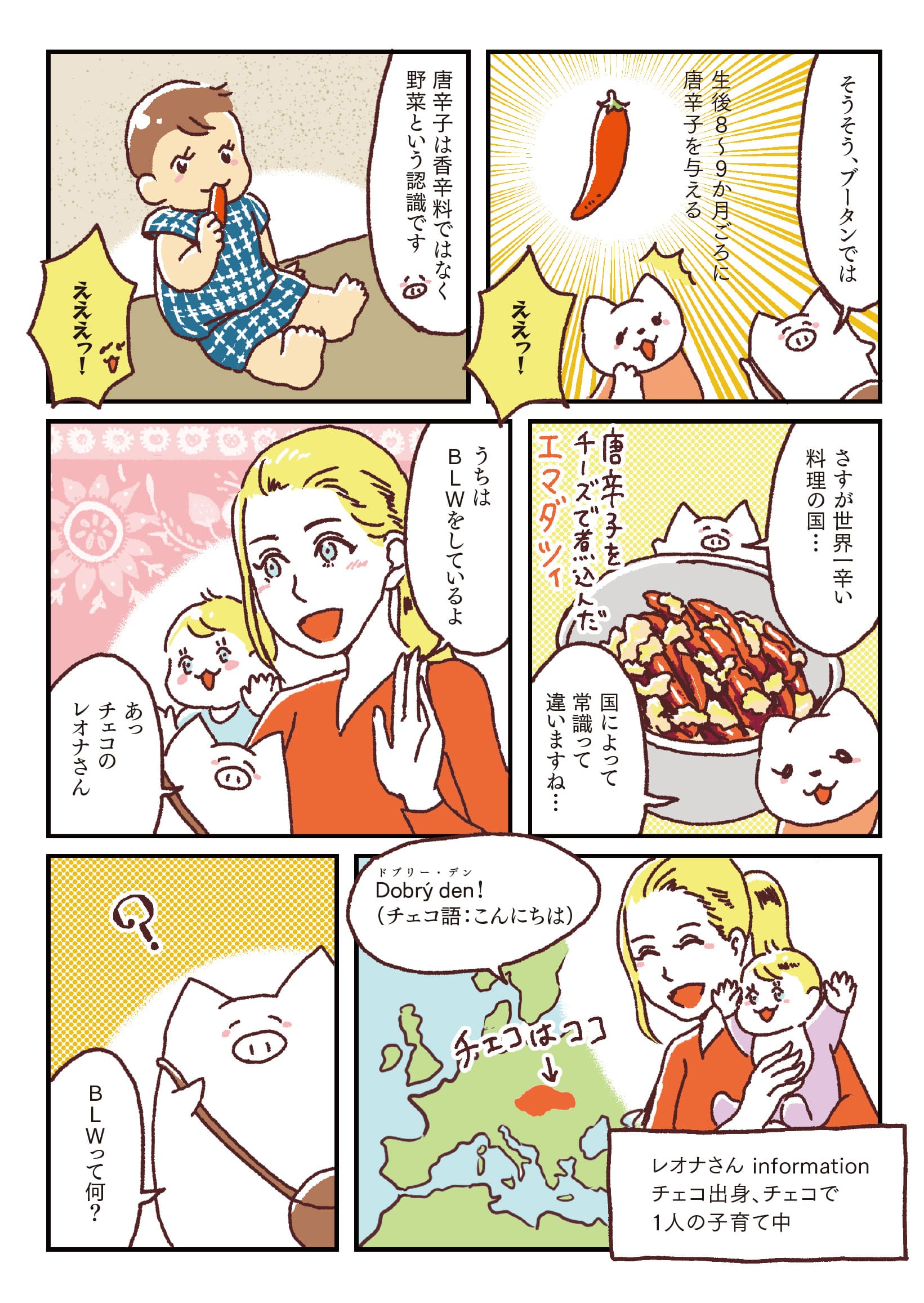

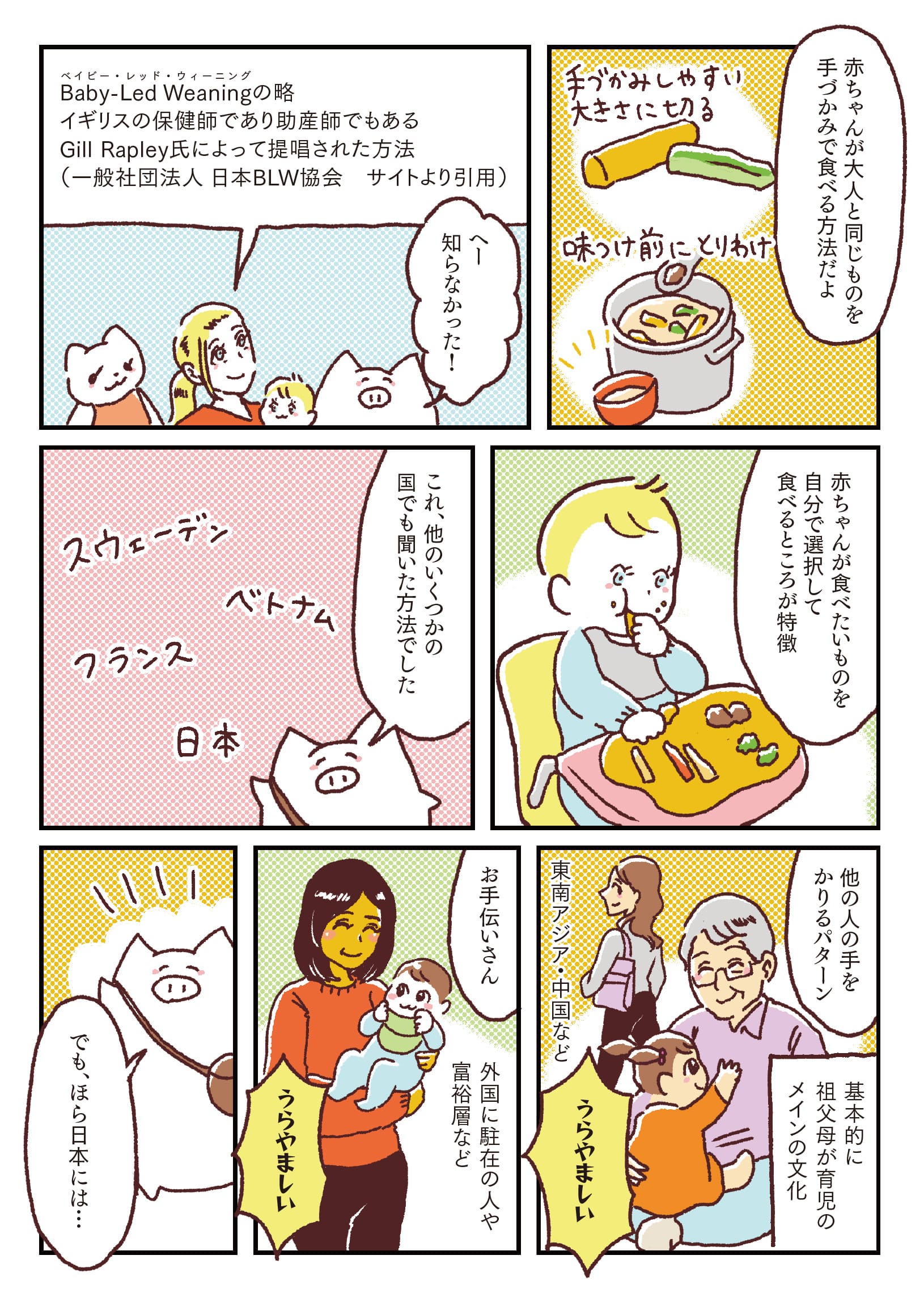

本書に収録されているエピソード「離乳食編」を抜粋・一部編集してお届けします。

COLUMN

私は世界の家庭料理を通してその国の人々の暮らしや文化を知ることを人生のテーマとしているので、「離乳食編」は楽しく描いた作品。

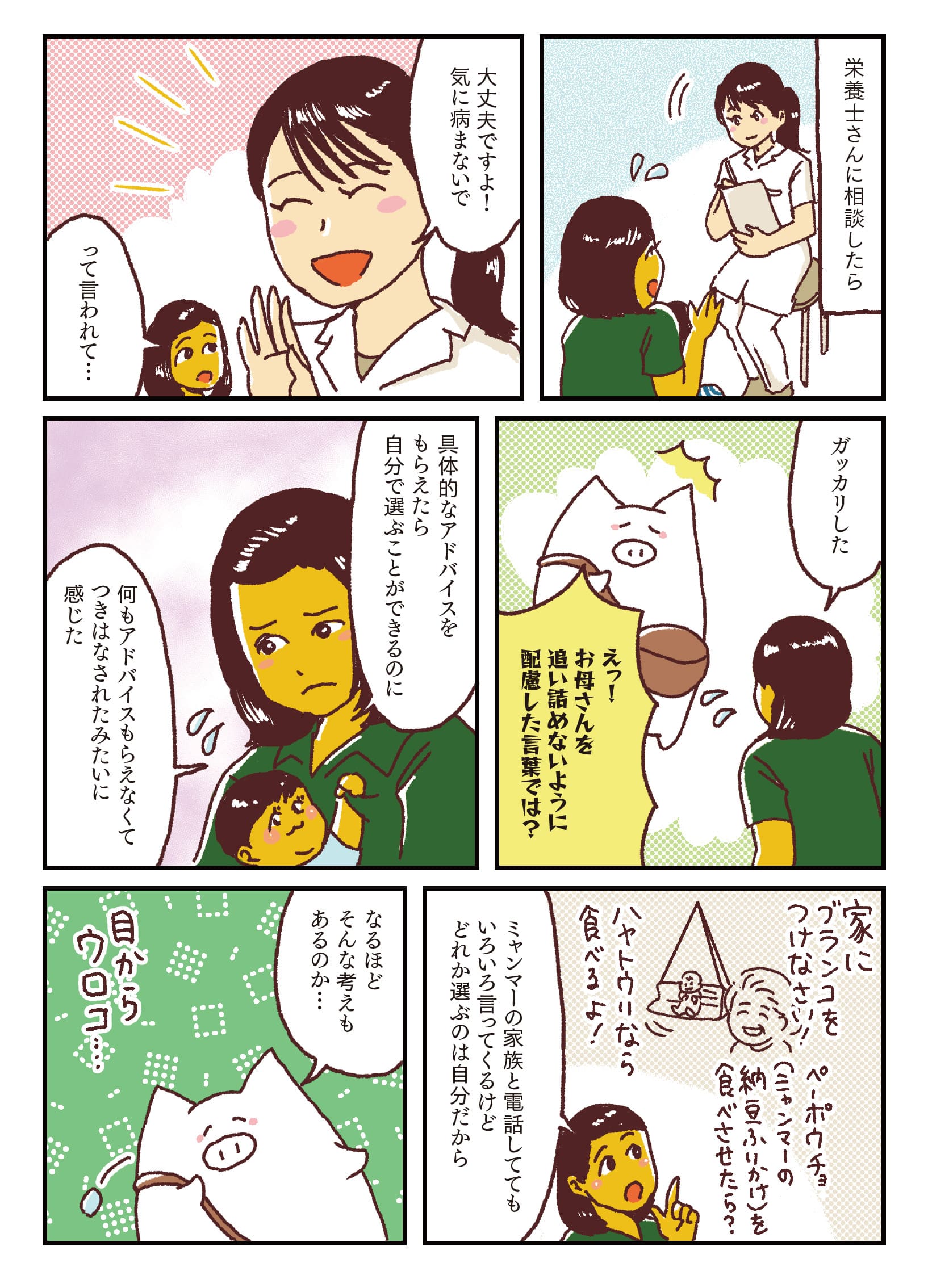

一方で身近なテーマゆえに悩みも多い「離乳食」。

私も第一子の時によしださんのように離乳食をせっせと作り冷凍していた記憶がある。私の子どもはあまり食べないタイプだったので、心がつらくなった気持ちもわかる。

その心がふわっとラクになった瞬間があった。離乳食の本に載っていたレシピ、「赤ちゃんに食べさせたい離乳食」をせっせと作っていた頃。

私は普段スラヴ圏でよく食べられる野菜スープ「ボルシチ」をよく作って食べていたので、「ボルシチは赤ちゃんに食べさせられるかな?」と思い「赤ちゃんの食べていいものリスト」をチェックした。そうしたら、ボルシチはリストの中に入っていなかった。

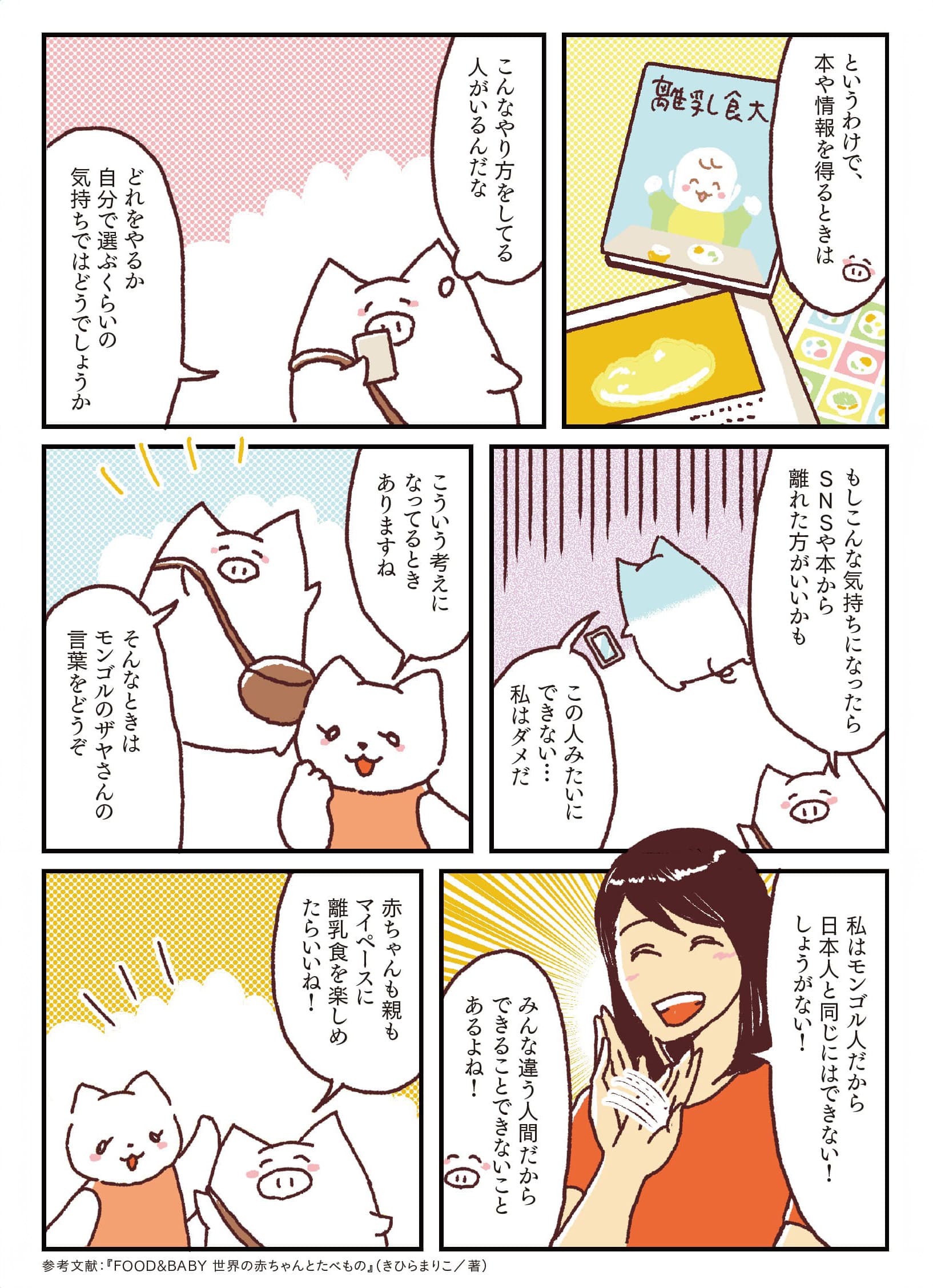

それを見たときに、「そっか、これは日本の離乳食の本だから、日本の文化をベースに作られているんだ。たくさんある世界の文化のうちの、たった一つの文化なんだ」と思った。その時に、心がふわっとラクになった。「離乳食の本は絶対正解だから、ここから外れてはならない」と思い込んでいたけれど、離乳食の本も、ある一つの文化の、ある一つの時代のお手本なんだと気づいた。

それから、本文にある「大人の料理から取り分け」で手間もかからなくなり、「保育のプロたちに頼る」という方法で心も軽くなった。モンゴルのザヤさんのように「私は私だから、他の人と同じにはできない!しょうがない」とあきらめることも覚えた。

ところで、日本人の栄養に関する知識レベルは非常に高いという話を、世界食糧機構(WFP)で働いていた国連職員の方に聞いたことがある。

発展途上国の田舎に行くと、栄養失調の子どもがいる。彼らに食料をあげれば問題が解決するわけではなく、そもそも子どもを養育する大人たちに「栄養とは何ぞや」ということを知ってもらわないといけない。「必要な栄養が摂れないスナック菓子をおなかいっぱい食べさせても、栄養失調は解決しない」という教育から必要なのだという。

日本でも1910 年代に栄養学が創始され、栄養の専門学校や大学ができて栄養学の普及を100 年かけて行ってきた。日本人の栄養への知識レベルは非常に高いということを、私たちは知っておいた方がいい気がする。

いかがでしたか? 誰ひとり同じ人がいないように子育ての方法は国によっても、そして個人によっても違います。続きは世界の多様な子育て文化をマンガで紹介する『世界の子育てくらべてみたら、心がふわっとラクになった』(WAVE出版刊)でお楽しみください!

マンガ家、料理研究家

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。

記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね